これまで、「菊池盆地と古代」・「菊池盆地の大遺跡と鉄」と、6月に訪れた熊本県の菊池盆地内の史跡について現地調査レポートを紹介してきました。

今回もその続きになりますが、単なる歴史探訪記で終わってもつまらないので、今回は、現地で見つけた史跡について、極めて個人的興味から気になったもの、面白そうなものを特に取り上げてみたいと思います。

始めにお断りしておきますが、ここで述べられていることに学術的な裏付けはほぼないばかりか、かなり主観的な思い込みも含まれていますのでご注意ください。

■高橋八幡神社:鞠智城との中継点か?

最初に紹介するのは、山鹿市鹿本町高橋にある「高橋八幡神社」です。八幡神社なんて全国どこにでもあると思われるかもしれませんが、この神社には古代史ファンが表現するところの「ユダヤ」的要素が多分に見られるのです。

いきなり神社の外の風景を見てもらったのは、神社が置かれた土地の地形についてイメージを持って頂きたいからです。

写真を見ればお分かりになるように、鳥居に向かう道路は東南に向けて少し下っており、その先の少し低くなった土地に畑と水田が広がっています。更にその先に菊池川の支流である上内田川が流れているのですが、ここから、神社が川面よりも数メートル高い所にあるのが分ります。

こんな風景は珍しくないかもしれませんが、ここで「菊池盆地と古代」で書いたように、上の写真で畑として写っている低い土地は、古代期に存在したと言われている巨大湖「茂賀の浦」の水面下であった可能性が認められるのです。

神社の由緒によると「1191年に宇佐八幡宮の分霊を勧請した」のが神社の始まりとありますが、この地形を見て最初に想像されるのは

この神社は元々船着き場だったのではないか

という点なのです。もちろん、茂賀の浦がまだ水を湛えた頃の話です。

現在は海岸線の位置がずい分と後退したこと、また干拓などで耕作地を広げたことにより、今では内陸の神社と思われている多くの神社が実は古代期、遅くは中世期位までは海辺の神社、すなわち人の集まる船着き場や見張り台として公的な機能を有していたと考えられます。

神社に灯篭があるのも、夜の参道を照らす灯りと言うより、当初は沖合の船に船着き場を知らす灯台の役割があったとも考えられるのです。

この点を考慮すると、高橋八幡神社は神社として今の形態を取る前は、茂賀の浦の船着き場であったと同時に、人が集まることから湖上の安全航行を祈願する場所であったとも予想されるのです。

この高橋八幡神社の鎮座する小高い丘は、地図上でその位置を確認すると次の様になります。

両者は茂賀の浦を挟んで互いに対岸に位置する

画像2を見ると、高橋八幡神社は鞠智城から茂賀の浦の入り江を船で西に渡る最短地点にあり、鞠智城が西暦600年代後半位からそこにあったと考えられているので、やはりここが鞠智城と西の陸路を結ぶ船の接岸地点であったと見なすのが適当なのではないかと私は予想します。

■高橋八幡神社に見るユダヤの痕跡

さて、この高橋八幡神社なのですが、一部の歴史ファンの間では古代ユダヤと何か関係あるのではないかと注目されている神社なのです。それは、由緒書き云々やそこに祀られている祭神とは全く関係なく、賽銭箱の正面に描かれた次の神紋から窺えるのです。

この神紋は国内でも非常に珍しく、円天角地十字剣紋または十字剣紋と呼ばれているそうですが、これを旧約聖書に登場するモーゼが掲げた紋章であると解釈し、古代日本とユダヤの繋がりを示すものであると考える方もいらっしゃるようです。

海外サイトでモーゼの紋章について書かれているものをネット検索してみましたが、私が調べた限りではこの神紋に近いものは見つかりませんでした。むしろ、中世のテンプル騎士団が使っていた十字紋章の方がそれに近いと思えるのです。

今回の調査では、たまたま外出するところの宮司さんにお会いできたので、急いでいるところをたいへん申し訳なかったのですが、この神紋の言われについて尋ねることができました。その答はほぼ予想していた通りだったのですが、

”実はよく分からないのです”

というものでした。

この神社には、神紋の他にもう一つユダヤ的要素を示す特徴があります。それが次に掲げる画像5の写真です

屋根と庇の間の外壁が緑に近い青、青緑とでも呼ぶべき色に塗られていますが、私や同じく古代史に興味を抱いている仲間の間では、この色のことを勝手に「ユダヤブルー」と呼んでいます。

それというのも、古代ユダヤとの繋がりを感じる日本国内の史跡には何故かこの色が多用されているのをこれまで多く見て来ているからなのです。そして、この「青」という色は旧約聖書の中で次の様に書かれているのです。

また、エフォドと共に着る上着を青一色の布で作りなさい。

出エジプト記 第28章31節

旧約聖書の中では何も青色に限らず、他の色の記述もあるのですが、この一節は司祭の服装に関する規定の中に登場するもので、ユダヤ社会においては青色がとりわけ神聖な色として取り扱われていることが、ここから窺えるのです。

実際にそのユダヤ的思想は現代のイスラエルの国旗の色に現れています。

中心は古代ユダヤ王ダビデの紋章、そして上下の青色の帯はパレスチナの空の色、あるいは聖なる青色のタリート(肩掛け)を表していると言われています。とにかくこの国は青色を極めて好む国だと言うことはできそうです。

■本当にユダヤ起源なのか?

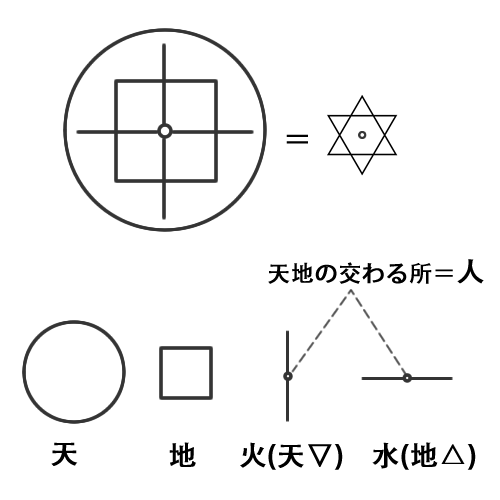

私たち日本人は、十字形の物を見ると直ぐにキリスト教の十字架を連想し、そこから直ぐに西欧的なものとの繋がりを感じてしまうようです。もちろん、現代社会ではそれが自然な感性なのでしょうが、実は十字形もダビデの星(六芒星)も古代陰陽道の思想で説明可能なのです。

高橋八幡神社の神紋については、各パーツに分けると個々について陰陽道的に次の様に説明することができます。

このように、この神紋を解釈するに当たって必ずしも西欧的ユダヤ思想に依る必要もないのですが、別の捉え方をすると

古代陰陽道とユダヤに見られる共通性はどうしてなのか?

という新たな疑問が生じるのです。

日猶同祖論は、一方的に大陸からユダヤ氏族が日本に訪れたことを前提として論じられますが、シンボルに見られるこの奇妙な共通性はユダヤ思想由来と断じてよいのか私は大いに疑問に感じます。

何故なら、陰陽道的解釈の方がはるかに原理的解釈において緻密であり、文化伝来の方向性を考慮するならば、原理解釈として劣化が見られるユダヤ的解釈(カバラ)を陰陽道の起源と考えるのは無理を感じるからです。

もしかしたらユダヤ思想とは日本を起源としているのではないのか?私はその可能性も残しておくべきだと思うのです。

* * *

今回は熊本県山鹿市の高橋八幡神社に見られるユダヤの痕跡についてレポートしましたが、それを言うならば、鞠智城に大量に入植してきただろう百済人とユダヤとの関係、そして魏志倭人伝に登場する狗奴国王クコチヒク(菊池彦?)とユダヤの関係も無視できないトピックとなってきます。

何より、この地に入り込んだ古代祭祀一族(呪術者一族)である日置氏とユダヤの関係も精査していかなければならないのです。

青の神出ずるこの時何をか語らん

管理人 日月土