10月に訪れた福岡のレポートが長引いてしまいましたが、それから現在に至る3か月間、関東・東北・中部東海各地の遺跡地帯を訪ねています。その中でも、再び秋田・青森を回った東北の調査は極めて興味深く記憶に残っています。

東北については、私自身が同地のことを良く知らないこともあり、現地を訪ねてみても頭の中では日本古代史の1ページとしては上手く繋がらないもどかしさがあります。

一般的には古代東北は蝦夷(えみし:野蛮人)の土地として捉えられ、日本史的には平安期の坂上田村麻呂による奥州遠征から、鎌倉期に入る前の前九年・後三年の役、そして平泉に代表される奥州藤原氏の誕生と消滅など、古代期から中世期にかけて初めて登場した舞台であると認識されることが殆どです。

しかし、青森の三内丸山遺跡の出土品、環状列石群など東北地方の古代期の遺跡には見るべき特徴があり、ここを無視して日本の始まりを語ることはやはり何か片手落ちであると言わざるを得ません。

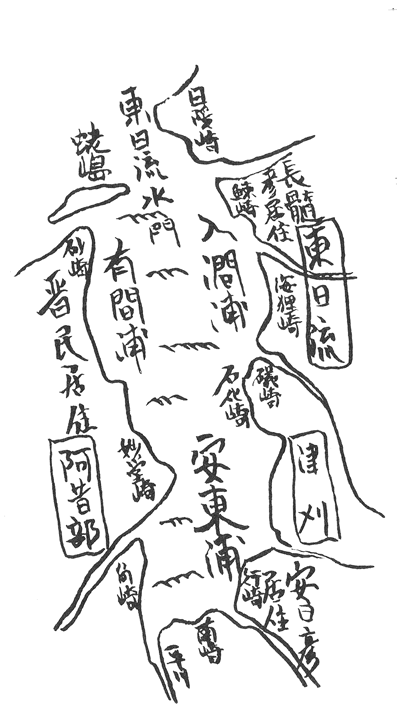

そこで、東北を語る数少ない資料として「東日流外三郡誌」(つがるそとさんぐんし)の古代編を通読してみたのですが、既にお伝えしているように、これがまた癖が強い書物で、言葉は比較的平易なのですが構成にとりとめがなく、読み終えるまでに私もずい分と時間がかかってしまいました。

なお、「東日流外三郡誌」と青森の遺跡に関する所見については、昨年の9月に次の現地調査レポートで記事にまとめています。今回はこれを補足・拡張する内容となります。

(1) 東日流外三郡誌の故地を訪ねる

(2) 土偶は何を語るのか?

■荒吐(あらはばき)とは何か

過去記事(2)では荒吐とは古代東北国の名称であると同時に、その国が信仰する自然神の総称であるとしています。この辺の解釈については正確を期すため、東日流外三郡誌から荒吐の云われに関する記述を抜粋したいと思います。

なお、東日流外三郡誌には同じような記述が何度も繰り返し登場するのですが、以下の文は比較的短くまとまっていたのでここに採用することにしたものです。読み易さのために誤記の部分を修正および括弧、区切り記号などを付与しました。下線部は筆者が注目している記述です。

【抜粋1】

津軽実誌考抄

古代津軽の里は水郷なり。

十三湊を入江にして、行丘田舎郡に至るまで満々たる水郷なり。

然るに、天変地移の立起や、今に至る大里となりけるは巌鬼山の噴火、八頭山の墳火に依りての流土水を埋出して、広き葦野を陸造れるなり。

依て、地人是を神聖と崇め、父なる山、母なる川を巌鬼山、巌鬼川と称したり。また是を往来せる川故に行来川とも称し、海の彼方より見ゆる巌鬼山を遠望往来のめずるしとなる故に行来山と称したり。古歌に曰く、

〽父母の 生れし里は 山川の 海を埋めける 巌鬼あれこそ

〽山川に めぐみを受し つがるさと 葦と稲穂の 稔り豊けき

〽火を山に 糧は海里 まかなひて 暮しは保つ あら人の国

〽荒吐の 大も大なる 住むる地を 犯す者たち あらばたたらめ此の歌はいつの代に何人の詠ける歌ぞと、さだかならず。然るに、十三湊浜明神に奉舞せる歌とぞ古老は日ふ。察するに十三浜明神は興国二年に太津浪に消滅せし以前とせば、安倍一族の古歌と考ぜらるるなり。

引用元:東日流外三郡誌 古代篇上(2003) p226

大古に雪深き津軽の国は、山海のみにして平地なく、人の住むるに難き土地なるも、異民よく故土に乱を免かれて落着せる処は津軽とぞ想ふ。

支那に君派の乱は、日本国の日向族の東征より早期なり。依て、津軽の入海は豊けき山海の幸あり、永住せし者多し。(註1)

初の土着民を津保化族と称し、安日及び長髄の一族北落以前なりせば、その古事来歴さたかならねども、小泊崎なる尾崎神社に支那移民の神を祀るを以て名残あり。

亦、西海及びその山麓より土中に埋りき先住の遺物多くいでにけるは、津保化族の住ける名残りなり。

荒吐族とは耶馬台国の二王、安日彦長髄彦の一族が日向一族に故地を追れ、津軽に脱落せし一族なり。この一族、津軽先住の津保化族と混じて、茲に荒吐族と誕じたる事実なり。(註2)

安倍一族は荒吐一族より柤来す。依て茲に津軽より奥州を掌据し、更に東国一円を勢下に伏せんと、自ら日下将軍と自称せし安倍頼時は世伝の知れるところなり。

寛政三年正月

十三湊浜明神跡にて

考書 秋田孝季

註1:中国晋王朝からの移民。時代的に辻褄が合うかどうかは微妙。

註2:安日彦と長髄彦は兄弟とある。

補足:長髄彦の義弟は饒速日。先代旧事本紀では饒速日と瓊瓊杵尊は兄弟とされている。それぞれジブリアニメのニギハヤミコハクヒコ、アシタカのモデルとなった人物である。

次に荒吐の信仰形態についての記述を抜粋します。

【抜粋2】

荒吐抄

通称あらばき亦はあらはばきと号く。漢字にては荒脛巾/荒覇羽岐/荒吐/荒羽吐と社名を為すも何れも異はなし。依て荒脛巾神と通称多しきは東日流より外に存す。

称題析願文には「あらはばきいしかばのりがこかむい」と唱ふるは止しき祈願法なり。意趣は天と地と水にして生命の実相なる原理を以て安心立命を宇宙の精気地水の素要に生死の輪廻を魂に銘じ久遠の人生に求道せるを本願とせるの信仰なり。(註3)

宇宙の日輪地水みなながら神なり自然の法則とは主とし生けるものに安しきことなけれども是みな神の業なれば耐えて生くるぞ人の道なりと日ふなり。寛政五年六月

引用元:東日流外三郡誌 古代篇上(2003) p229

秋田孝季

註3:唯一神信仰とも汎神信仰とも取れる。人が神となる多神的信仰ではないが、人も神が想像した自然物と捉えるなら、多神・汎神・一神に大きな違いはない。むしろ、一神教と多神教を対立軸とする現代宗教論に大きな認識の誤りがある。

【抜粋3】

引用元:東日流外三郡誌 古代篇上(2003) p235

秋田氏による後世の知見がかなり混濁していると思われる東日流外三郡誌ですが、荒吐の由来を

“日向国に追われ津軽に逃げ延びた安日彦、長脛彦の二王が、現地民の阿蘇部族、津保化族、そして王族を含む晋からの移民を統一した国家が荒吐である”

という点については、古代篇を通して全くブレがないのです。

三郡誌に登場する安日彦については不明ですが、長脛彦については、日本書紀においては饒速日の義理の兄であり、東征した神武天皇と戦って敗れたとの記述で登場します。

三郡誌に登場する日向族を、書紀にある日向から東征を開始した神武天皇一行と素直に受け取るなら、邪馬台国すなわち大和(ヤマト)の本来の王が、新興の日向一族(天孫族)に追い出されたと解釈することで取り敢えず辻褄は合ってきます。

これこそが、三郡誌古代篇を貫く思想となり、それ以降の大和王朝支配に対する強い怨嗟となって所々登場するのですが、翻って大和王朝が中世に至るまで「蝦夷」(えみし:野蛮人)と東北民を蔑視する呼び名にも互いの敵対心が現れていると言えなくもありません。

書紀では、饒速日が神武天皇と同じ天孫族であるとして、義兄の長脛彦は抵抗するも饒速日によって大和の国(奈良地方)が禅譲されたように描かれていますが、三郡誌ではその饒速日も長脛彦と戦い長脛彦に致命傷を与えたとあります。

さて、以上の話を含めて日本神話には次の二つの国譲り伝承があるので、今度はそれを見てみましょう

(1)大国主の国譲り

(2)饒速日の国譲り(義兄の長脛彦は争う)

いずれも、多少の紛争があったにせよ、基本的に両者の合意によって平和裏に事が済んだように描かれていますが、実際にはどうだったのでしょう?これについては、神話などというファンタジーではなく、純然たる古代皇統史として記述されている秀真伝を参考にしてみたいと思います。

■宮廷から追放された二人の人物

秀真伝には二人の人物が、その罪により宮廷から追放されたとの記述があります。

大国主:慢心により政務を怠った罪

長脛彦:部外者禁の祝詞を盗み読んだ罪

当時の本当の事情など分かるはずもありませんが、まずは、両者が負った罪がそれほどの大罪だったのだろうかという疑問を覚えるのです。反逆した訳ではないしせいぜい官位の降格くらいで良かったのではないか?、それが私の最初の印象です。

そして、もっと言うなら、この程度の取って付けたような罪をわざわざ史書に書き残したのには、何か別の意図があるのではないか、すなわち史書暗号のような符号がこの記述に残されているのではないかとも疑っているのです。

ここで、二人のその後の顛末について、秀真伝・三郡誌の両方を突き合わせると

大国主:津軽に住む息子のシマツウシの処に身を寄せる(秀真伝)

長脛彦:日向族に追われて安日彦と共に津軽に逃げ延びる(三郡誌)

と、両者とも「津軽に向かった」という点で共通するのです。

ここから、私は次の様な仮説が成立するのではと考えます。

津軽には何か特別に重要なものがある

つまり、その特別に重要なものを管理あるいは庇護するために、宮中の信頼できる高官を津軽に送るしかなかったが、それが反乱分子も紛れ込んでいる宮中の官吏に知られてはたいへんまずい。そこで、二人に罪を着せることによって、流刑、あるいは逃走という形で現地に走らせた、そう考えるのです。

もちろん、その大事なものが何であるのか一応考えてはいるのですが、これについてはもう少し考察が纏まってお知らせしたいと考えています。

それが一体どういうものであるか、私は現地で撮影した次の写真こそがこの謎を解明するヒントになると考えているのです。

葦船に乗せて流され辿り着く

管理人 日月土