前回の記事「サキタマ姫と玉依姫」では、埼玉県行田市にある前玉神社(サキタマ神社)の御祭神、前玉姫(サキタマ姫)について、古事記の記載からはその素性が追えないとしましたが、その後、その記述を再解釈することにより、その様子が朧気に見えてきました。

本件については、4月16日配信のメルマガ100号「記事解説」で既に触れていますが、改めてそれについてここで述べたいと思います。

■古事記の中の前玉姫

まずここで、前回でも引用した古事記の本文を再度ここで掲載します。

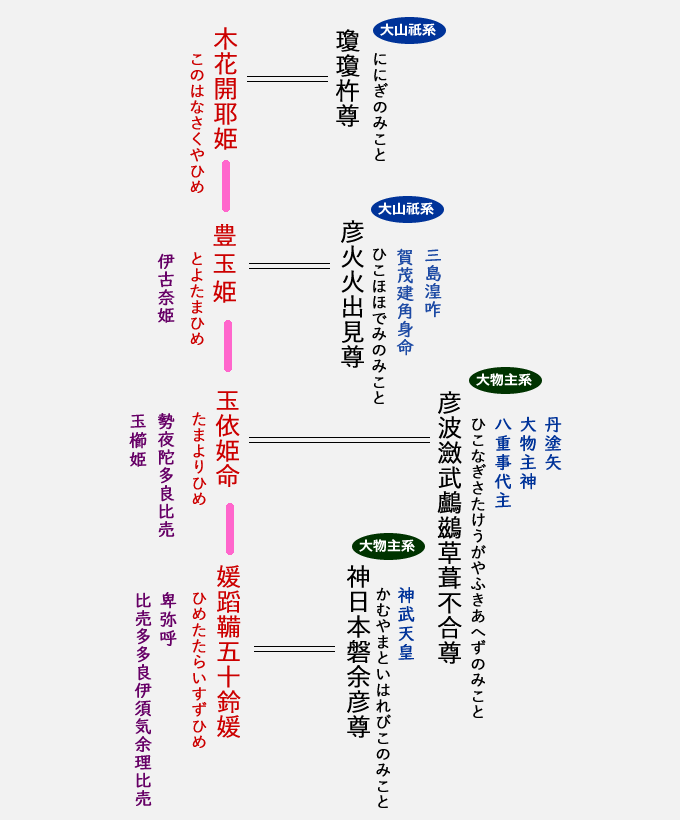

大国主神、また神屋楯比売(かむやたてひめの)命を娶して生みし子は、事代主神。また八島牟遅能(やしまむぢの)神の女(むすめ)、鳥取(ととりの)神を娶して生みし子は、鳥鳴海(とりなるみの)神。この神、日名照額田毘道男伊許知邇(ひなてるぬかたびちをいこちにの)神を娶して生みし子は、国忍富(くにおしとみの)神。この神、葦那陀迦(あしなだかの)神、亦の名は八河江比売(やがはえひめ)を娶して生みし子は、速甕之多気佐波夜遅奴美(はやみかのたけさはやぢぬみの)神。この神、天之甕主(あめのみかぬしの)神の女、前玉比売を娶して生みし子は、甕主日子(みかぬしひこの)神。

岩波新書 古事記(上) 神代 大国主神「大国主の神裔」より

これは大国主から続く系譜を、その皇后と共にただ名前を書き綴っただけであり、ここに登場する前玉姫がどのような方であるのか、これだけでは知る由もありません。

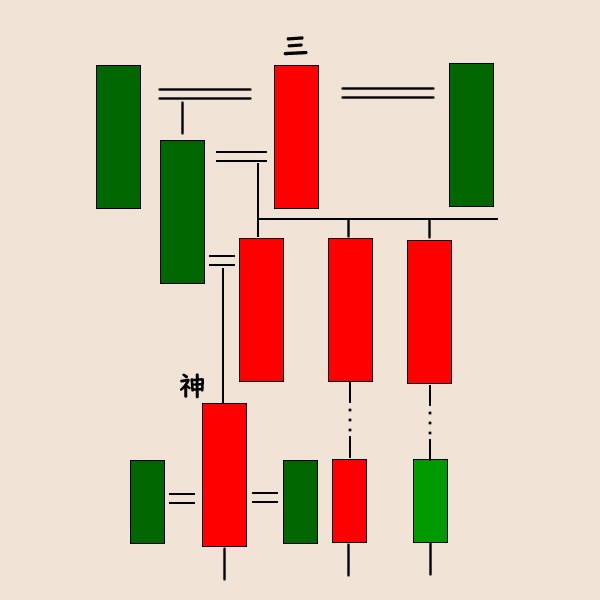

これを、系図に落とすと次のようになります。

但し、系図に落してみると、少々気になる点があることに気付きます。それは図中の矢印で示した「甕」(みか)の文字なのです。

「甕」が家系を表す何かの記号ならば、前玉姫の父とその夫に同じ文字が使われているのは釈然としません。もちろん同族ということはあるのかもしれませんが、それならば、国忍富より前の代にその文字が全く使われていないのはどういうことなのでしょうか?

前からお伝えしているように、現在残されている史書は全て改竄されたものと見る必要があるのですが、それでも正史が消滅しないように、史書編纂者はそれと分るサインを文中に残していると私は考えています。

それが、私が

史書は暗号の書

と呼ぶ理由なのですが、するとこの「甕」の文字の配置は、まさしくこの系譜に加えられた改竄の跡を示す記号とは考えられないでしょうか?

■系図の少女神解釈

「皇統は女系によって継承される」、これは本ブログの歴史解釈で採用している「少女神解釈」であることは、本ブログの読者様ならもはや説明は不要でしょう。

本ブログの古代史解釈に大きな影響を与えた、みシまる湟耳氏著の「少女神 ヤタガラスの娘」。その完成に至る著者の思考や背景を暴露?した本

正規ウラ本「ヤタガラスの娘」への旅と禁忌

が今年の1月に発刊されています。

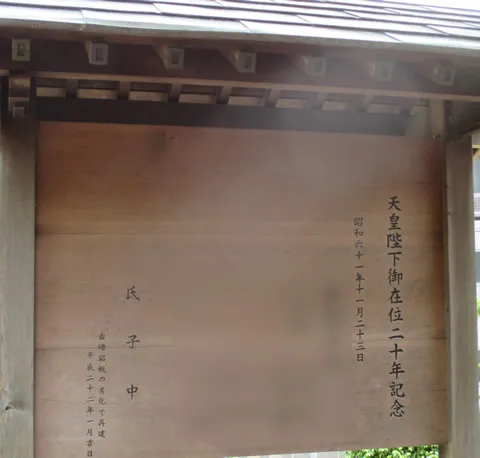

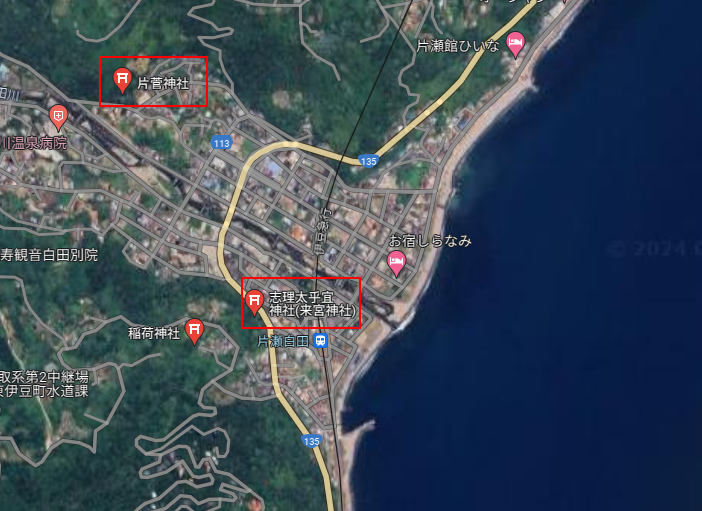

その中身については正式な書評として取り上げたいと考えていますが、ここに記載された神社旧跡の多くに私も訪れていたこと、そして調査妨害とも思われる身の周りに起きた不可思議な出来事などについては、同じ経験を有する者として私も大いに共感したとここでお伝えしておきましょう。

電子書籍もあるようですが、私としてはペーパーバック版でじっくりと読まれることを強くお奨めします。

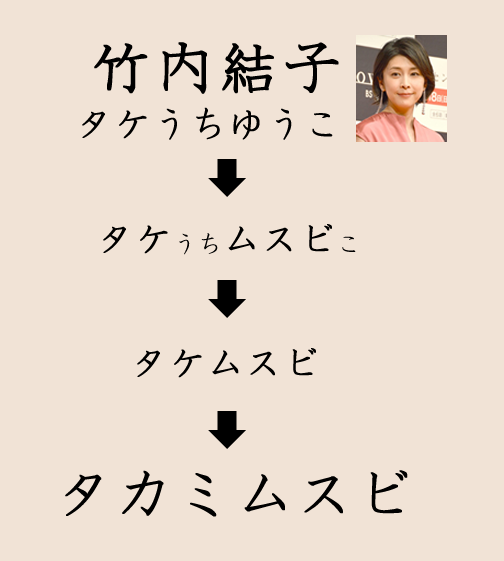

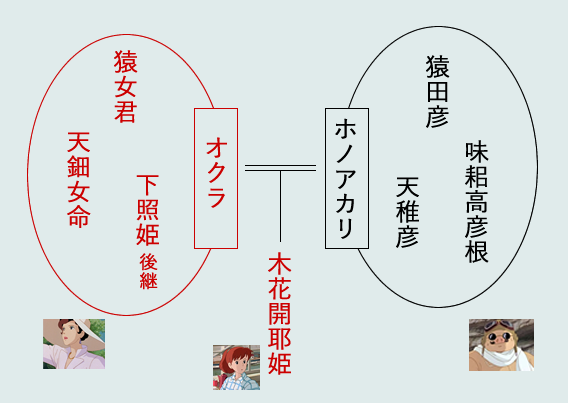

また、秀真伝(ほつまつたえ)の記述では、古代期には現皇統の他に「オオモノヌシ」と「タカミムスビ」の2皇統が別に存在していたとあります。

ここで、他の2皇統についてその王権継承がどのように行われていたかが気になるのですが、秀真伝によると現皇統と同じく男系継承であったように記述されています。

3つの皇統の内、1つだけに女系継承を適用するのも少々強引であり、もしも少女神解釈を適用するならば、他の2皇統も同じ様に女系継承であったと仮定するのがむしろ自然ではないでしょうか?

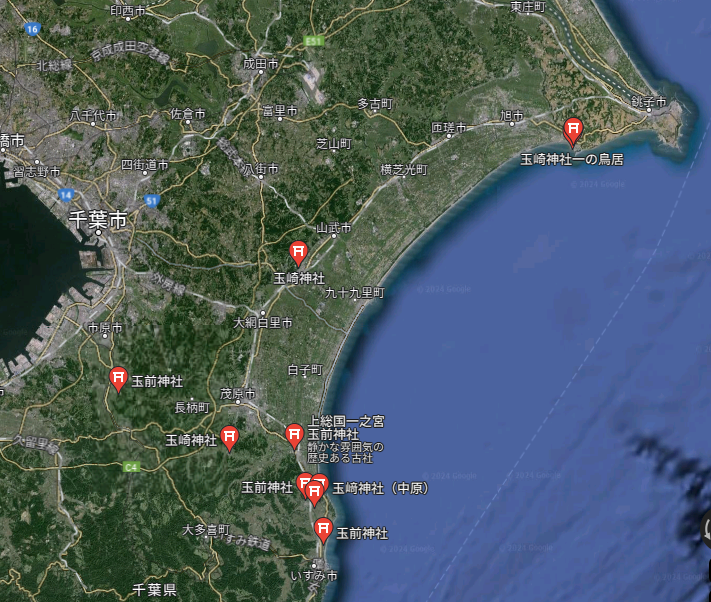

つまり、画像2で示したいわゆる出雲皇統(オオモノヌシ皇統)も女系継承に変換する意味は十分あると考えられます。そして、同系図において男女の位置を交換すると次のようになるのです。

この系図では、女性を「緑」、男性を「赤」字で記述しています。注目して頂きたいのは、この変換処理によって、前述の「甕」の字が男系の系統を表す記号としてすんなりと理解できるのです。

この図が示す意味は2つあり、一つは出雲皇統も前玉姫までは少女神なる女系によって王権継承が行われていたのではないかという見方、二つ目には、甕主日子からそれが男系による王権継承に切り替わったのではないかという見方もできるのです。

前回記事では

タマサキ姫 = サキタマ姫 = 玉依姫

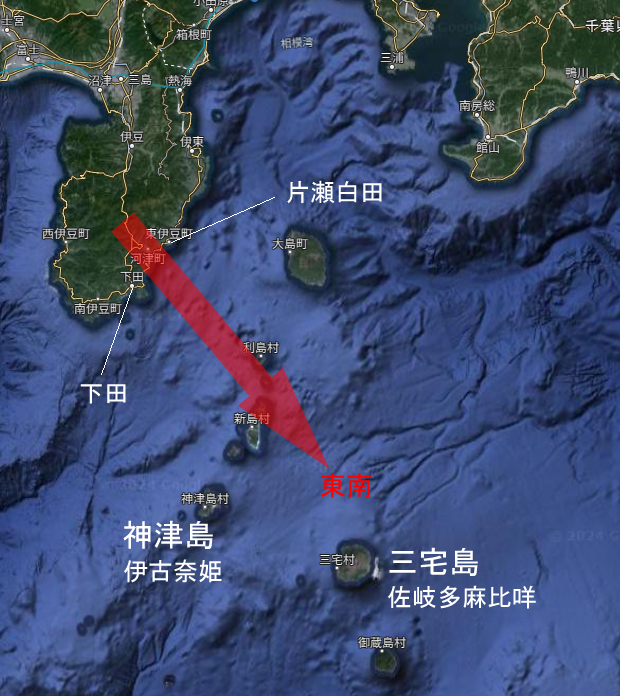

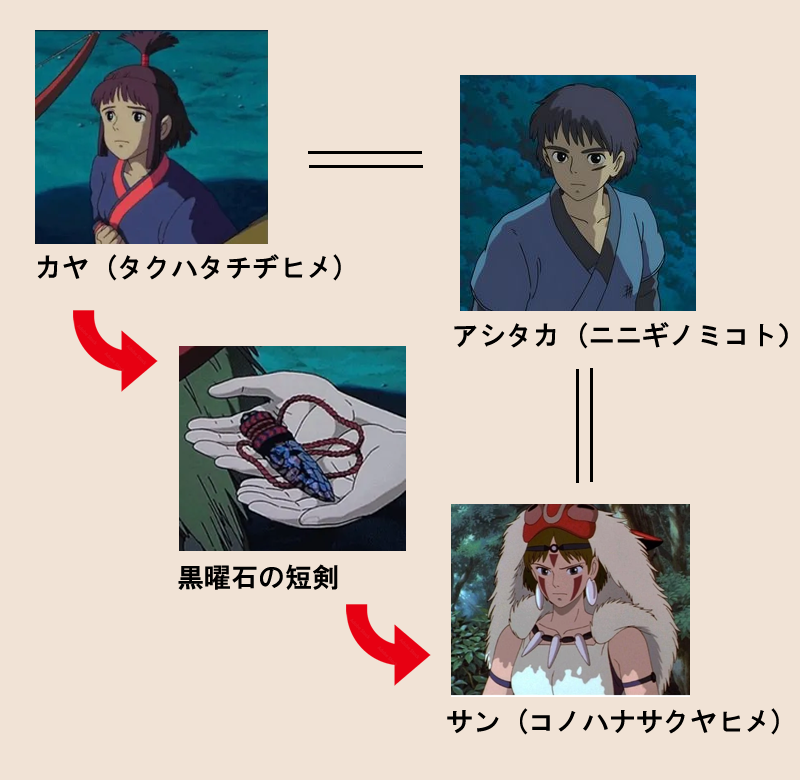

という関係性を採用しましたが、ここで埼玉の前玉姫を文字通り、三嶋神の第3皇后であるサキタマ姫と同一人物とした時、この変換系図の人物の関係性は次の様に導かれるのです。

この図は伊古奈姫神社の伝承や、三島八王子など三宅記における複雑な血縁関係からはかなり単純化されていますが、それでも

神武天皇がどのように誕生したのか

その家系を見事に説明しているとも取れるのですが如何でしょうか?

何故なら、古事記がどうして「甕」(みか)の文字を記号として選んだのか、その理由がここから見えてくるからです。「みか」とはつまり「かみ」(神)の変形であり、すなわちこれが「神武天皇」の(男性)血統を表しているとするならば、少なからず合理性が認められるからなのです。

同時にこれは、日本神話で「彦火火出見」(ひこほほでみ)とされる

三嶋神こそが、現皇室の男系王家を生み出した

その祖であることも示しているのです。

この三嶋神がいったいどこから来た何者なのかは不明ですが、少なくともそれより以前のアマテルカミ(天照)時代の王家とは(男系的に)直接関係ないのは確かでしょう。三嶋神に王権を与えたのはやはり日本に先住していた少女神なのです。

■ダサイタマは失礼?

前回の記事で、前玉神社の読み「サキタマ」が現在の埼玉県(さいたま)の命名の元になったという話を紹介しましたが、これを、単純に埼玉の一小神社の名をもじって付けたとしたならば、あまりにも大抜擢過ぎて説明が付きません。

しかし、前玉姫が現皇室の租と言われる神武天皇の母君、玉依姫その方であるなら話は全く変わってきます。一転、埼玉県は何と尊い名をその県名に掲げたのかということになるのです。

これからはもう「ダサイタマ」などと埼玉県民を貶める発言は控えるべきなのではないでしょうか?(私はそんなことを言ったりしませんが)

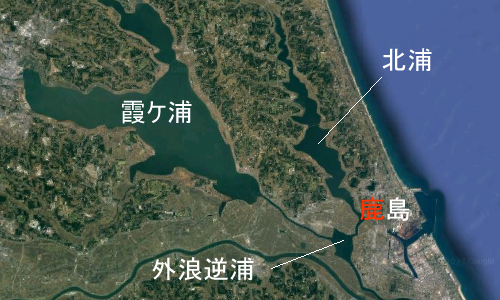

これの他に、画像4の系図の中には「鳥取」の名が記されています。明らかに少女神の系統に座する皇后なのですが、この「鳥取」が埼玉県同様に県名になっていることはもちろん、私が気になるのは次の方なのです。

久子さまは四国の鳥取家出身であること、そしてそのお嬢様である典子さんが、出雲大社の禰宜、千家に嫁いだことには、古代期だけに留まらないこの国の深い因縁を感じてならないのです。

四月二十九日 昭和の日に寄せて

管理人 日月土