今回は再び、三嶋神、そして三嶋神に関わる少女神の話題に触れたいと思います。このテーマに関わる記事については、「三嶋神と少女神のまとめ」に記事のリストと要点を記していますので、そちらをお読みになってください。

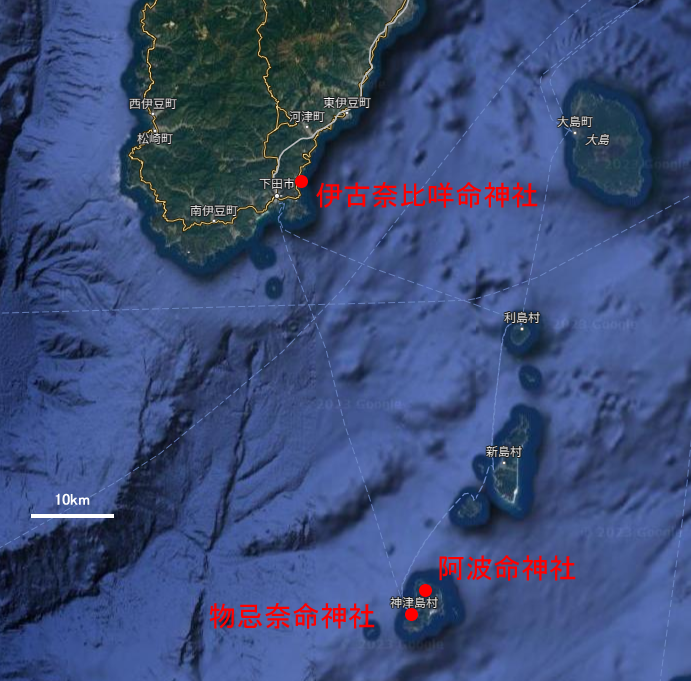

さて、上記三嶋神シリーズの中で「伊古奈姫と豊玉姫、そして123便」のタイトルで伊豆の下田にある伊古奈比咩(いこなひめ)神社に触れました。これまでの推察から、伊古奈姫とは、おそらく記紀で言う所の「豊玉姫」(とよたまひめ)を指すのであろうと、一応の結論が出ています。

同記事の中で、伊古奈比咩に関する研究文献に触れましたが、ここでは同書から更に大事な部分を取り上げてみます。

次に神系に關しては、續日後紀卷九仁明天皇承和七年九月二十三日乙未、阿波神と物忌奈乃命が崇をなされる條に、この二神は三嶋神の本后と御子神であるにも係らず、嚢(さき)にその後后に冠位を授賜せられ、我が本后にその沙汰のないのを憤り給うた記事があって、前後の事情から推察すれば、この後后とは伊古奈比咩命を指すものと認められるから、伊古奈比咩命が三嶋神の後后にまします點が知り得られ、又前紀三宅記にいふ「天地今宮の后」や、伊豆國神階帳に「一品當きさきの宮」とあるものに當るとせられてゐる。

引用元: 伊古奈比咩命神社公式ホームページより

前回は、伊古奈姫と豊玉姫の関係性に注目したのですが、この記述を読んでしまった以上、伊古奈姫について語るならば、やはり三嶋神の正皇后とされる阿波姫とその子である物忌奈命についても触れない訳には行きません。

実は、この二柱の神については、下田の更に沖合にある伊豆七島の神津島(こうづしま)にそれぞれの神名を冠した二つの神社、阿波命神社と物忌奈命神社のあること分かっており、やはり同島の調査は外せないだろうと、6月下旬に入って東京の竹芝桟橋から船に乗り、現地へと向かったのです。

■黒曜石の島、神津島

神津島と言えば、スキューバダイビングや釣りなど、マリンレジャーの島として知られている一方、良質の黒曜石(こくようせき)が採れる島としてご存知の方は結構いらっしゃるのではないかと思います。

これに関し、過去記事「瀬織津姫 - 名前の消された少女神」では、静岡県御前崎の「星の糞遺跡」で発掘される黒曜石の剝片の9割が神津島産であったことをお伝えしています。

神津島の黒曜石は他産地に比べても粘り気があり、加工に向いているらしく、縄文の古代から本土の各地に持ち出されていたようなのです。

黒曜石はその割れ目が鋭く尖る性質があるので、石器時代には矢じりや刃物として使用され、鉄などの金属器の普及と共に衰退していったとされています。

それにしても、数千年前、けっして陸に近いとは言えない太平洋上の小島から、わざわざ船で石を持ち出していたというのだから、驚きと言うより何か不思議な気がしてくるのです。これについては、改めて研究する必要があるのかもしれません。

■島で語られる二柱の神

島に着くと、観光用ガイドとして次の無料パンフレットが観光案内所に置かれていました。

公式サイト:https://kozushima.com/shrine/

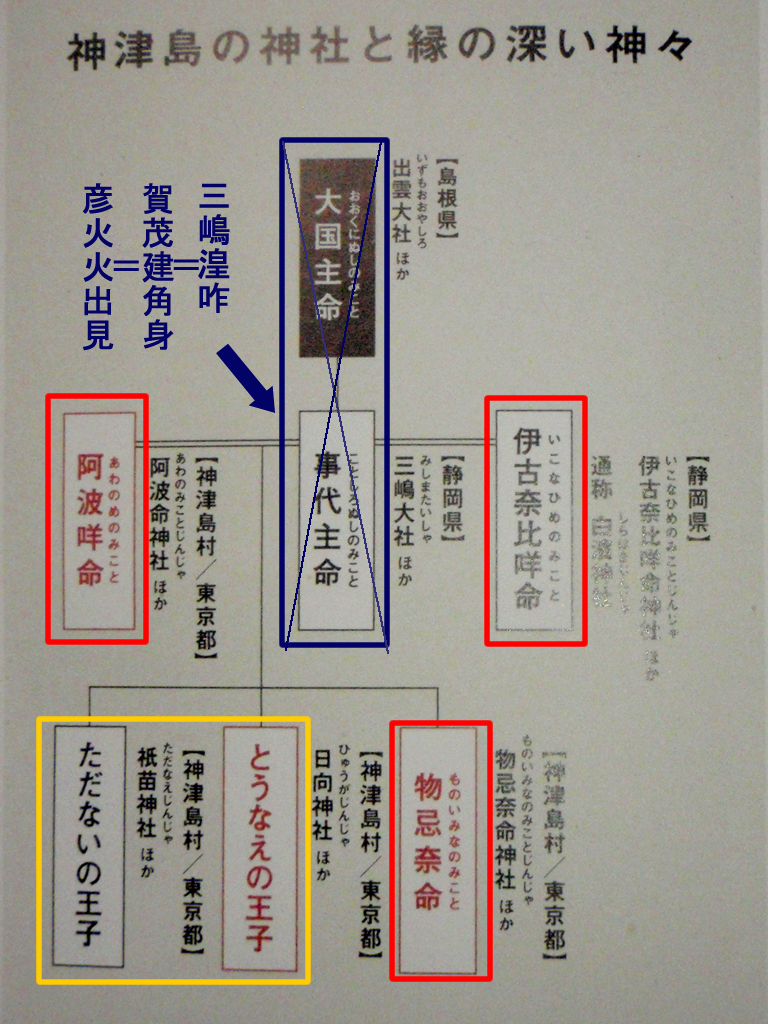

そこには、先に述べた2つの神社、及びその他について触れられていましたが、神々の系図も描かれていたので、当該部分を抜粋し、これまで当ブログで考察した結果を添えて以下に掲載します。

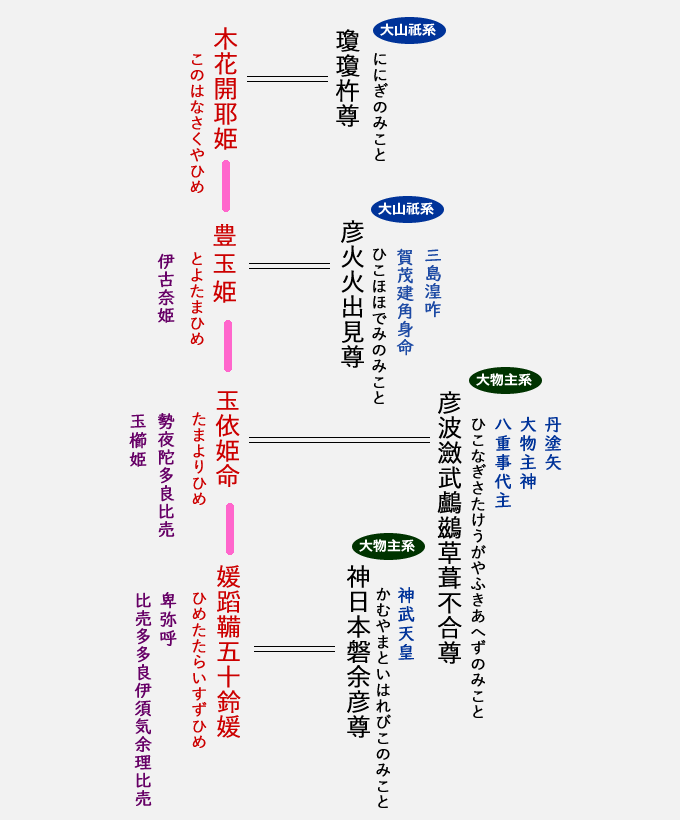

この系図についてですが、既に論じてきたように、一般的に出雲の事代主とされている三嶋神は後世の誤解で、実際は賀茂建角身(かものたけつぬみ)及び彦火火出見(ひこほほでみ)と同一人物であったと考えられるのです。よって、画像5の系図にはその旨を追記してあります。

また、このパンフレットには「とうなえの王子」と「ただないの王子」と、島に着くまで私も知らなかった名前が書かれており(黄色の枠内)、こちらについての考察は保留とします。ただし、「王子(皇子)」と敬称が付けられていることから、この二人が高貴な人物で、しかも男性であることが窺えるのです。

島ではガイドさんに案内してもらったのですが、物忌奈神社の説明を受けた時、物忌奈命について「阿波姫のせがれ」と語っていたのが気になりました。そう言えば、続日本紀の記述には物忌奈命について性別が記述されていないのです。この事実は逆に、物忌奈命が女性である可能性も示唆しているのではないのでしょうか?

到着後すぐに、島の北西部にある阿波命神社へと向かいました。天気は快晴ではありませんでしたが、ちょうど百合の咲く時期であることから、海岸線に咲き誇る百合のオレンジ色と白、そして少し暗く沈んだ海の青色とのコントラストが非常に美しく感じられたのです。

写真を見ればお分かりになるように、お社は比較的立派で赤色の瓦が良い雰囲気を醸し出しています。これくらいの神社は全国どこにでもありそうですが、神津島は人口2000人足らずの小さな島なので、この規模のお社を維持していくには、それ相応の信仰心や思いなどがあるのでしょう。ここに祀られた阿波姫のことが益々気になってきました。

その後、しばらく車で島内を巡った後、神津港にほど近い宿舎から徒歩で町はずれにある物忌奈神社へと向かいました。

ここもまた立派な造りで、阿波命神社と同様、島の人々の思い入れの強さがひしひしと感じられます。但し、呪術家的視点でこの境内を眺めると若干の気になる点があったことはお伝えしなければなりません。

それについては既に解決済みなので、詳細をここで述べるのは控えたいと思いますが、この神津島が特殊な島で、どうして三嶋神の本后である阿波姫がこの島へ渡ったのか、その事情も朧気ながら見えてきました。それについては、私の推測をメルマガでお知らせしたいと思います。

■二人の皇后と豊玉姫

さて、これまでの考察から仮に「伊古奈姫=豊玉姫」としてきましたが、そうなるとここに登場した阿波姫はどう扱えばよいのでしょうか?ここで、このブログが開設当初から扱ってきた次のテーマが鍵となってきます。それは

二人の皇后 または 双子の皇后

なのです。

どういう事かは過去記事を読み直して頂きたいのですが、どうやら、皇室内に皇后は二人置かれているらしいことを、例えば私が卑弥呼であろうと比定する媛蹈鞴五十鈴媛(ひめたたらいすずひめ)の名前に「媛(姫)」の字が二つ含まれていることを初めとし、古代皇后をモデルにしたアニメ作品(「千と千尋の神隠し」等)に、ヒロインが二人存在するニュアンスで描かれていることなどを取り上げ解説してきました。

その例に倣えば、伊古奈姫と阿波姫の関係は次のように捉えることができます。

豊玉姫 =阿波姫(正) + 伊古奈姫(後)

つまり、記録上一人の存在でも、その実態は二人の姫、二人の皇后であったということなのです。

ただし、私はこれまで正皇后が政治的皇后(政体皇后)、後皇后が巫女的皇后(祭祀皇后)と捉えていましたが、どうして政体皇后である阿波姫が本土を離れ島に渡ったのか、その点が今一つ理解できないのです。

引用元:同アニメPV https://www.youtube.com/watch?v=ZRtdQ81jPUQ

■物忌奈命は少女神

先程、物忌奈命の性別が不明で、どうやら神津島の島民は阿波姫の息子と認識しているようだとお伝えしました。

それならば、どうして次男・三男が王子(皇子)で長子が命(みこと)の尊称を得たのでしょうか?

三嶋神のシリーズは古代天皇家を女系継承で追ってみること、すなわち、少女神の血統で解釈し直すことですから、三嶋神の第一皇后である阿波姫の継承者となれば、当然女性であると考えられるのです。すなわち

物忌奈命 = 物忌奈姫

と考えるべきなのです。

ここで、古代天皇家を女系継承と仮定した場合の系統図を再び見てみましょう。

豊玉姫の娘で王権を継承したのは「玉依姫」(たまよりひめ)とありますので、これをそのまま当て嵌めれば、自然に次の等式が導かれるのです。

物忌奈姫 = 玉依姫

ここで、物忌奈姫について大いに考えなければならない疑問が浮かび上がるのです。それは、神名に含まれる「物忌」(ものいみ)なるワードなのです。この物忌について、コトバンクでは次のように解説しています。

公事、神事などにあたって、一定期間飲食や行動を慎み、不浄を避けることをいう。潔斎、斎戒。平安時代には陰陽道(おんみょうどう)により物忌みが多く行われ、貴族などは物忌み中はだいじな用務があっても外出することを控えた

引用元:コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%89%A9%E5%BF%8C%E3%81%BF-398337

(以下略)

要するに、「不浄を避ける為に外に出ない = 閉じ込もる」という意味であり、これは呪術的に解釈すれば、「外に出さない」という言霊によるかなり強力な呪いの一形態と捉えることができるのです。

つまり、物忌奈姫とは

玉依姫を外に出さない

という、かなり赤裸々な文言であり、実際に私が実見した物忌奈命神社では、その呪いの形態がはっきりと認められたのです。

■もう一人の物忌奈姫

さて、二人の皇后が歴代女性王の継承事項であるならば、もう一人の物忌奈姫(あるいは玉依姫)はどこにいるのでしょうか?実は、神津島からほぼ真北の日本海側に、同じ「物忌」の字をあてがわれた神様のお社が存在していたのです。

先月、私も鳥海山の麓、山形県の庄内を回ってきましたが、移動中に「物忌」の名を冠した小社がいくつか目に入ったので、「なんか縁起が悪いなぁ」と思っていたところでした。ですので、まさかこのように繋がるとは思ってもいなかったのです。

この大物忌大神について、Wikiには「記紀には登場しない神で、謎が多い。」と解説されているのですが、ここには次の様な気になる伝承も添えられているのです。

手長足長の悪事を見かね霊鳥である三本足の鴉を遣わせ、手長足長が現れるときには「有や」現れないときには「無や」と鳴かせて人々に知らせるようにした。

引用元:Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%89%A9%E5%BF%8C%E7%A5%9E

この伝承にある三本足の鴉(からす)とは、まさに八咫烏(やたがらす)のことであり、この大物忌神を神津島の物忌奈姫と同一人物、あるいはもう一人の玉依姫と解釈するならば、みシまる湟耳氏の著書「少女神 ヤタガラスの娘」のタイトルが示すまま、少女神物忌奈姫(あるいは大物忌姫)が神津島からはるか北の鳥海山で意味的に繋がることになるのです。そもそも、どうして鳥海山に「鳥」の字が使われているのか、その謎にも関連してくるのでしょう。

少々複雑になりましたが、この話の中では、次の関係性があることにご留意ください。

玉依姫 = 物忌奈姫 + 大物忌姫 = ヤタガラスの娘 ?

豊玉姫と玉依姫については、このお二方の男性王である、彦火火出見尊、そして鸕鶿草葺不合尊(うがやふきあわせずのみこと)、そして、彦火火出見尊と同一人物である三嶋神、そしてやはり三嶋神と同一人物と考えられる大山祇神(おおやまつみのかみ)についても詳しく見て行かなければなりません。

どうやら、少女神を軸とした上代日本の実体が朧気ながら見えてきたようです。

(日月神示 松の巻第八帖)

竜宮の乙姫殿とは玉依姫の神様のおん事で御座るぞ。

(日月神示 水の巻第十帖)

管理人 日月土