今年の6月の下旬頃、調査の為に岐阜県へ行ってきました。目的地はJR東海太多線(たいたせん)の駅である「姫(ひめ)」駅の周辺、昭和35年まで姫治村(ひめじむら)と呼ばれていた地域です。

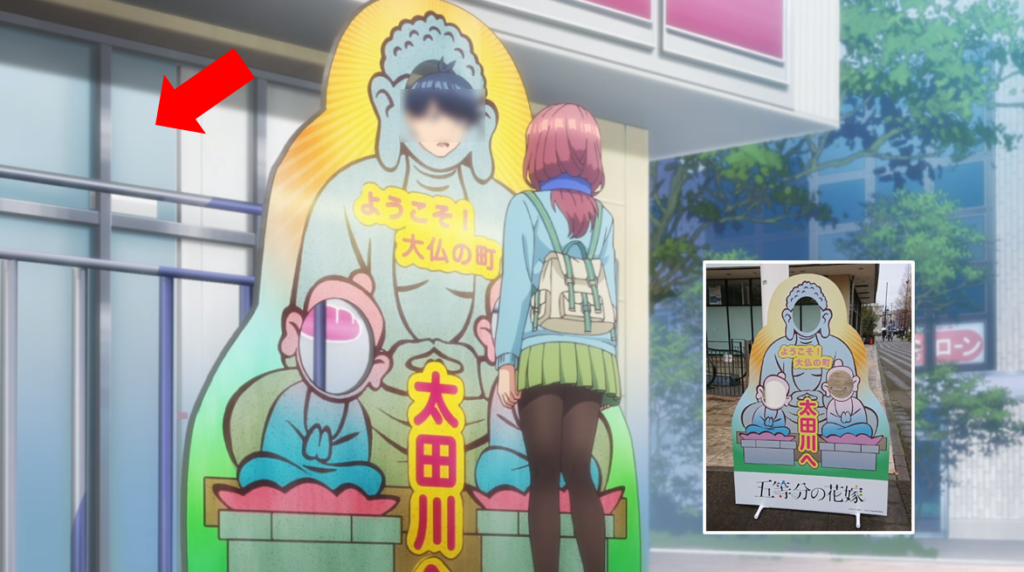

画像1:姫駅

画像1:姫駅この村は、南北に分割され、分かれた地区はそれぞれ多治見市、可児市に併合されています。

この「姫」という駅名があまりにもあからさまな印象を与えることもありましたが、何より太多(たいた)という名前が、その時海外ニュースで何かと話題になっていた

タイタン号の沈没

と言葉の響きが被っていたことが、どことなく気に掛かっていたのです。

単なる駄洒落の話であれば、そのまま忘却の彼方に消え失せてしまうのですが、このタイタン号の沈没事件、調べるとおかしな話や奇妙な点が多く見られ、それらについてはこれまでブログ記事でもご紹介しています。

関連記事:

高圧下で散らばる船体の不思議

解せないタイタン号報道

タイタン号を巡る妄想

ただの駄洒落繋がりと言われればそれまでですが、「姫」についての話は、これまで少女神に関して考察してきた見地からも興味がそそられる話題でもあり、ここは一丁、現場を見て来るかと、実に気楽な思いで現地に向かったのです。

■現地に残る姫伝承

ところで、どうしてこの地域が「姫」と呼ばれるのでしょうか?それについては、可児市のホームページにその謂われが詳しく掲載されています。まずは、長文ではありますが、主要な部分を抜き出したので、そちらをお読みになっていただければと思います。

序章

大国主之(おおくにぬしの)命(みこと)が因幡(いなば)の白(しろ)兎(うさぎ)を助け各地で、国造りを進めていたころの話です。

大国主之命の娘で、農耕・医療・織物に長けた下照姫之(したてるひめの)命(みこと)は、高天原(たかまがはら)から遣わされた天稚彦之(あめのわかひこの)命(みこと)と結婚し二人の娘を儲け美濃で国造りをされていました。

8年の間、高天原(たかまがはら)に戻らなかった罪で天稚彦之(あめのわかひこの)命(みこと)は大矢で討ち取られました。

その死が高天原に届くと、天稚彦之命の両親も悲しみ美濃の大矢田に下り、喪屋(もや)で弔(とむら)いをしていると、下照姫之命の兄の味耜高彦根之(あぢすきたかひこねの)命(みこと)も弔いにきました。

その兄が天稚彦之命に似ており、両親は「天稚彦が生きている」と喜び勇み高天原に戻りました。

死人に間違われた味耜高彦根之命は怒り、喪屋を藍(あい)見(み)川(がわ)に蹴り落としました。川に流された喪屋をこの地の民が拾い、川に流されないよう天王山に納め弔いました。のちにこの山を喪山(もやま)と呼ぶようなりました。

これを見て下照姫之命はまた民と手を取り合いこの地の国造りを進められました。ふたりの娘も成長し、姉の御手洗姫之(みたらいひめの)命(みこと)をこの地に残し、下照姫之(したてるひめの)命(みこと)は妹の姫之(ひめの)命(みこと)とともに、信州に届く国造りに向かわれることになりました。

なんと、かつて本ブログでも取り上げたことのある、日本神話の神々(あるいは古代人)が勢揃いしているではないですか。しかも、いわゆる「返し矢」のエピソードもここには記されており、これはもはや日本古代史に関わる話であり、駄洒落から生まれた興味として軽々と取り掛かれません。

ここに登場する下照姫(したてるひめ)は、大国主之命の娘とされている点から、記紀・秀真伝の3者の中では、古事記に記されている関係に近いと考えられます。

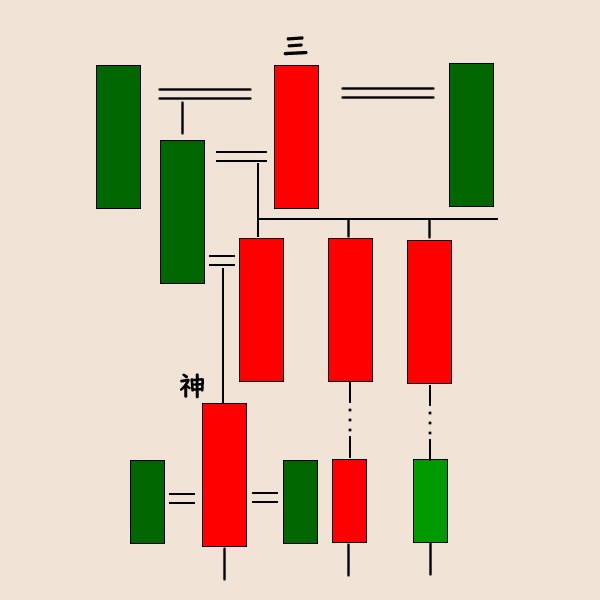

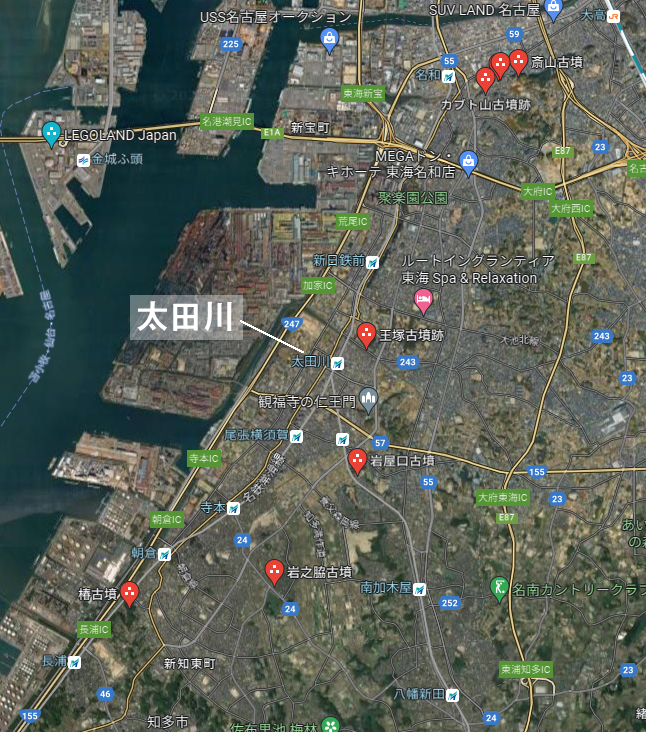

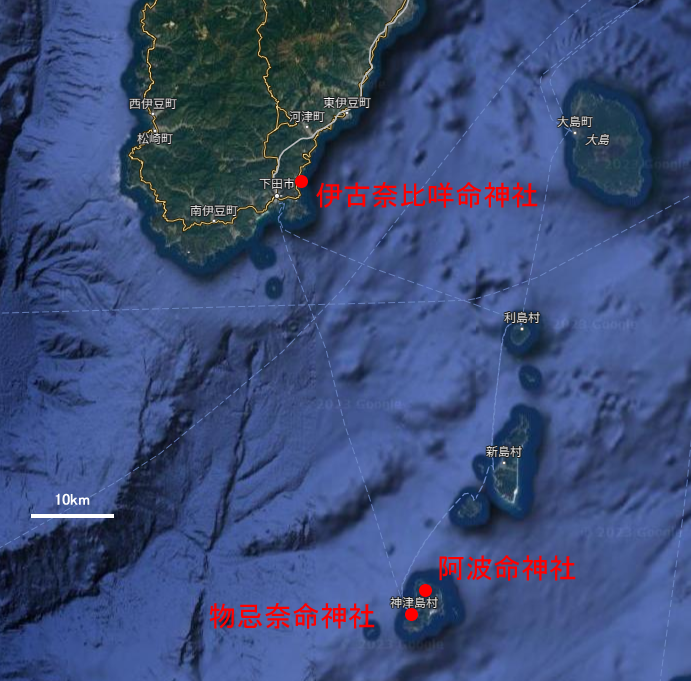

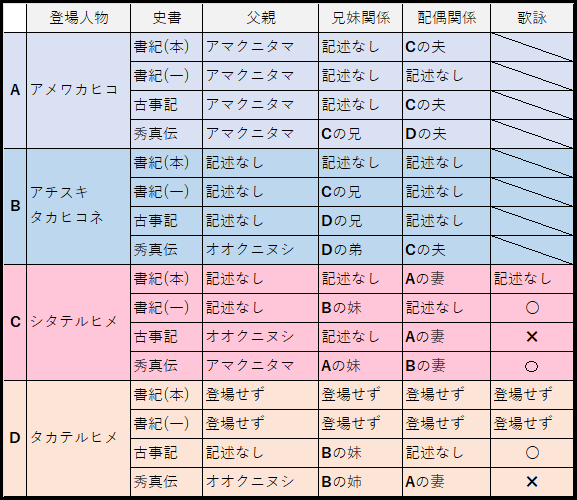

画像2:天稚彦と登場人物との関係(史書の比較表)

画像2:天稚彦と登場人物との関係(史書の比較表)目新しいと思われるのは、夫の天稚彦(あめわかひこ)に先立たれた後、その妻下照姫と二人の娘の様子が描かれていることです。これは、記紀・秀真伝には残されていない伝承なのです。

特に気になるのが「二人の姫」の存在で、これについては記紀・秀真伝の中では触れられていません。つまり、この地方伝承は単なる記紀の焼き直しではなく、史書にはない新たな史実を伝えている可能性があるのです。

それでは、その二人の姫の一人、美濃の地にその名を残した「姫之命」についてもう少し見て行きましょう。こちらも長文となります。

姫之命

木曽川に着くと夕方となり、一夜を過ごして川を渡ることとされました。次の日早朝、荷物を持つお供達とともに木曽川を渡りました。

可児の地に入り川沿いの薮道を東に歩き始めると、白い兎が出てきました。姫之命様が兎についていくと、藪の中に竹籠を背負い座る古老がいました。

古老が見上げると、靄(もや)に射す陽の中に美しい姫が立っておられました。古老は思わず「お待ちしていましたお姫様」といって泣き出しました。

下照姫之命様と姫之命様が訳を聞くと、「仲間と筑紫・出雲・丹波などに住まいながら東国をめざして来ました。地の長や民に竹具作りや手ほどきをしながらこの地に着き数十年がたち、仲間もいなくなりました。私は各地の経験や古老を理由に人々の相談に乗るまでになりましたが、水害や凶作などの良い相談相手にならず困っております。ある夜夢で、この地を治める神の御子を待てとのお告げがありました。今日、いつものように薮に竹を取りにいくと、珍しい白兎が出てきましたので、追って来たらこの藪にたどり着き、疲れて座り込んでいました。」といいました。

お二人の姫様は、「この白兎は何かの縁、案内を」と申されました。姫様達が霧漂う洞(香ケ洞)に着かれると、長く霧と雲で覆われていた空が開き日差しが下霧(下切)の周りを照らし、霧はいつの間にか消えました。

古老は下照姫之命様のお名前のご威光を目の当りにしました。

雲間の青空が大きくなる様子を見上げた人々は空に向かう白く細い煙に気が付くと、煙の出る古老の住みかに寄ってきました。

集まった人々は古老から経緯を聞くと、美しく神々しい姫様達に手を合わせました。姫様達は持ってきた干し米飯を湯戻しして少しずつ分け与えられました。米ができないこの地の人々は美味しい飯に喜び、この米の作り方を教えてほしいと口々に申しました。

お二人の姫様は、この夜の満点の星をみながら、姫之命様とお供の一部がこの地に残り国造りを進めることを決められました。

下照姫之命様は、亡き天雅彦之命を偲び夫の両親や兄を想い読まれた

天(あめ)なるや 弟(おと)棚(たな)機(ばた)の 頸(うな)がせる

玉の御統(みすまる)に 孔(あな)玉(たま)は

深谷二(みたにふた)渡(わた)らす 味耜高彦根之(あぢすきたかひこねの)神ぞ

※天の織姫の首飾りの連なりのように輝く天の川が両岸の星をまたいで

輝き渡らしているのは味耜高彦根之(あぢすきたかひこねの)命(みこと)です

との歌を、天の川を見上げ、若い姫之命様に贈られ「父や母は、いつもあの2つの星から見守っている」と言われました。

下照姫之命様とお供が信濃に向かわれた後、白兎は長く山にいましたが、仲秋の満月を境に消えてしまいました。「月に戻ったのかな」といい白兎の縁に感謝し、人々は月に祈ったそうです。兎のいた場所を兎田とも呼ぶようになりました。

「もう何年も天気も悪く粟(あわ)や稗(ひえ)の実りが少ない」との話を聞かれた姫之命様は、この湿気(尻毛)の粟(あわ)田の水はけを良くするように細い溝を田にめぐらすと良いことや山裾に広がる稗(ひえ)田に流れ込む山水の沢に小さな堰(せき)と水を引く溝(みぞ)や畦(あぜ)を作り、田の水を加減すると良いことを話されました。言われたように溝を作ると弱っていた粟がしだいに元気になりました。

秋には、粟も稗も穂が垂れるほど実りました。姫之命様は、この実りをもたらした田や自然の恵みに感謝をし、笹で作った斎(いみ)竹(だけ)を立て、真菰(まこも)で作った新菰(あらごも)を敷いた斎庭(ゆにわ)(神事の場所)で人々と共にお祈りをされました。ここに真菰や神田の字名が残ります。

時に暦の神事を行い老若男女が集まり語らいをすることで、諍(いさか)いを無くし助け合えるようにされました。

何年か後には人々が望んだ米づくりも始まりました。火傷や外傷をした人には、傷口を水で洗い、川辺のガマの花粉を塗りガマの穂を敷き、休ませました。熱や腹痛などの病気の人がいれば、笹の葉を煎じた薬茶を処方されました。弱気になった病人には、竹取の古老が作った折(おり)樽(たる)を捧げ快方を祈られました。

人々の困りごとの相手もされ、人々が平穏に暮らせるようにと、神と人を結ぶ青木の枝を御神木(ごしんぼく)として立てて、神様のご加護を願われました。榊の名を持つ青木が地名として今も残っています。

姫之命様は、人々に親しまれこの地に住まわれ下切を中心とする姫庄と呼ばれた地域を治められました。

(以下略)

引用元:姫治のむかし話 https://www.city.kani.lg.jp/20554.htm

日本書紀、古事記、そして秀真伝に記述されている、天雅彦(あめわかひこ)、味耜高彦根(あぢすきたかひこね)、そして下照姫(したてるひめ)の関係性については、宮崎駿監督のアニメ映画「もののけ姫」のモチーフに使われていることを過去記事で指摘し、逆にアニメ中の表現から、これらの史書に書かれていない関係性について考察しています。

動画1:モロともののけ姫の考察(アップデート)

画像2を見ると、古事記では下照姫はこの文中の歌は詠んでおらず、詠み人は、味耜高彦根の妹である高照姫(たかてるひめ)となっているのです。どうやらこの伝承、記紀の記述がごっちゃになっているようで、これは史書のつまみ食いとも取れますが、逆に、この伝承の方がオリジナルで、後に史書毎に記述が代わったとも取れなくもありません。

この問題は、古事記に登場する高照姫が下照姫と同一人物であると解釈することで、取り敢えずの解決を見るのですが、何故こんなことが起こるのか疑問は払拭できません。

そんなことよりも、ここで注目すべきは、姫之命に関する次の点なのです。

1)正式な名が残されておらず、一般名称の「姫」のみである

2)出雲大国主との関係(白い兎の登場)

3)水利による土地改良の知識

4)祈りによる病気快癒、人々の相談事

2)、3)については、白い兎は因幡の白兎を連想させ、優れた土地改良のノウハウも出雲系民族を連想させます。4)についてはシャーマン(巫女)としての能力の高さを謳っていると解釈して良いでしょう。

しかし、それほどまで優れた血筋であり、能力が高い女性にも拘わらず、その名が残されていないのがまたまた気になるのです。このような場合、意図的に名が伏せられたと考えるのがこれまで本ブログで行ってきた史書の読み方なのです。

■姫之命は木花咲耶姫である

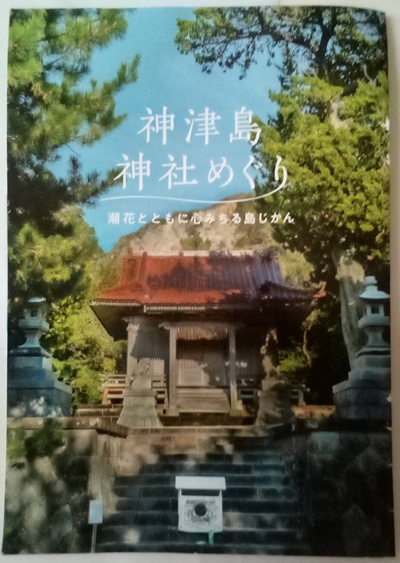

ここで、これまでの考察で得られた結果が応用できます。まずは、過去記事「猿と卑しめられた皇統」で導いた次の結論を思い出してください。

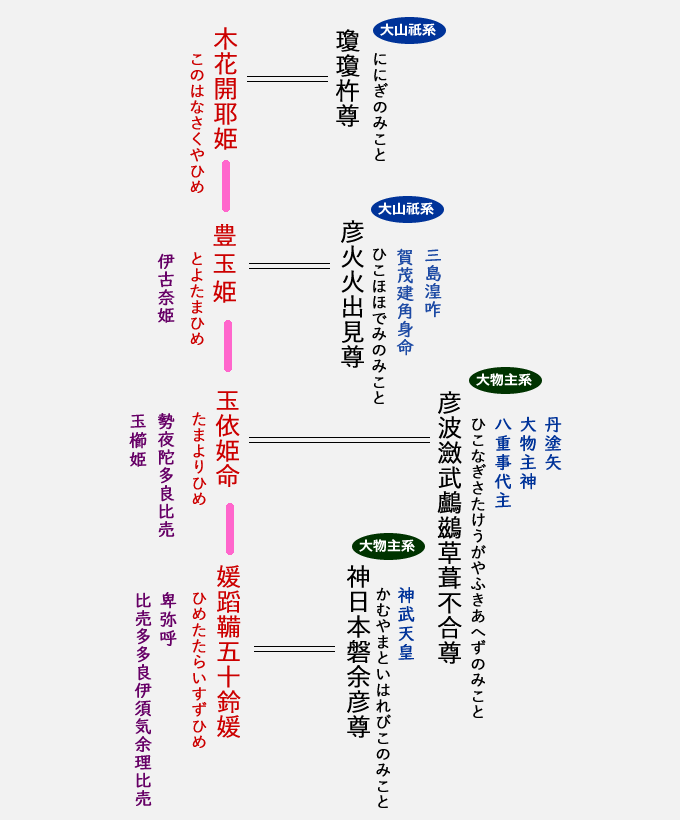

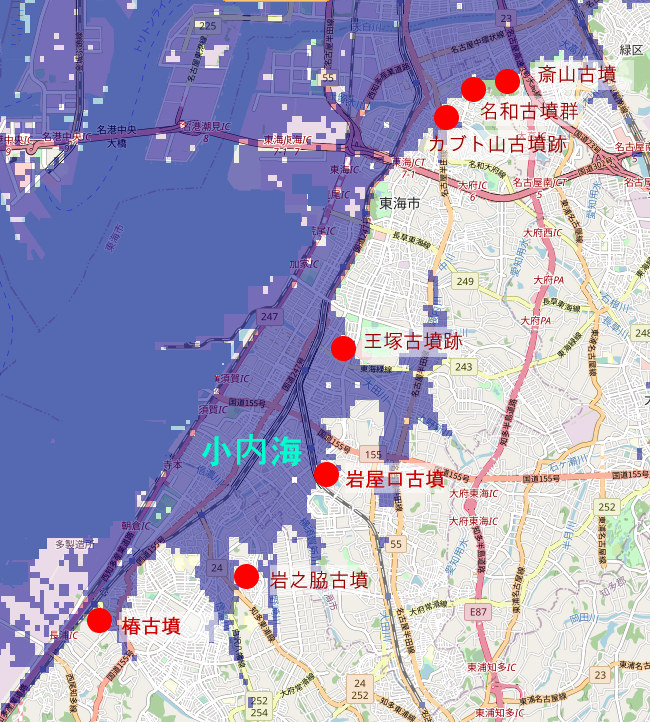

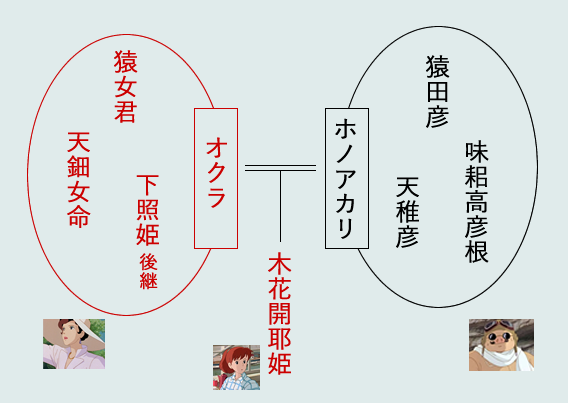

画像3:失われたホノアカリ王朝と史書の変名

画像3:失われたホノアカリ王朝と史書の変名上の図から、下照姫とその夫である天雅彦の間に生まれた娘の姫之命、その方が

木花咲耶姫 (このはなさくやひめ)

であると導かれるのです。

加えて、木花咲耶姫に関する史書の伝承は、その姉である磐長姫(いわながひめ)の存在も伝えており、姫之命の姉である御手洗姫が磐長姫の変名、あるいは本当の名であることも分かってくるのです。

ここは取り敢えず

美濃の姫之命は「木花咲耶姫」である

と結論付けてよいでしょう。

■再現される木花咲耶姫

上述では、宮崎駿監督の「もののけ姫」のタイトルを挙げましたが、今年の夏、その宮崎監督が引退宣言を撤回して新作を出してきました。ご存知の通り「君たちはどう生きるか」です。

この中の登場人物である「夏子」について、そのキャラ付けが人気アニメ作品であった「ぼっち・ざ・ろっく」のぼっちちゃんこと「後藤ひとり」と同じであると指摘したのが、(真)ブログ記事「ぼっちと夏子は似た者同士」であり、その理由について述べたのが(新)ブログ記事の「ひとりぼっちのナツコ」だったのです。

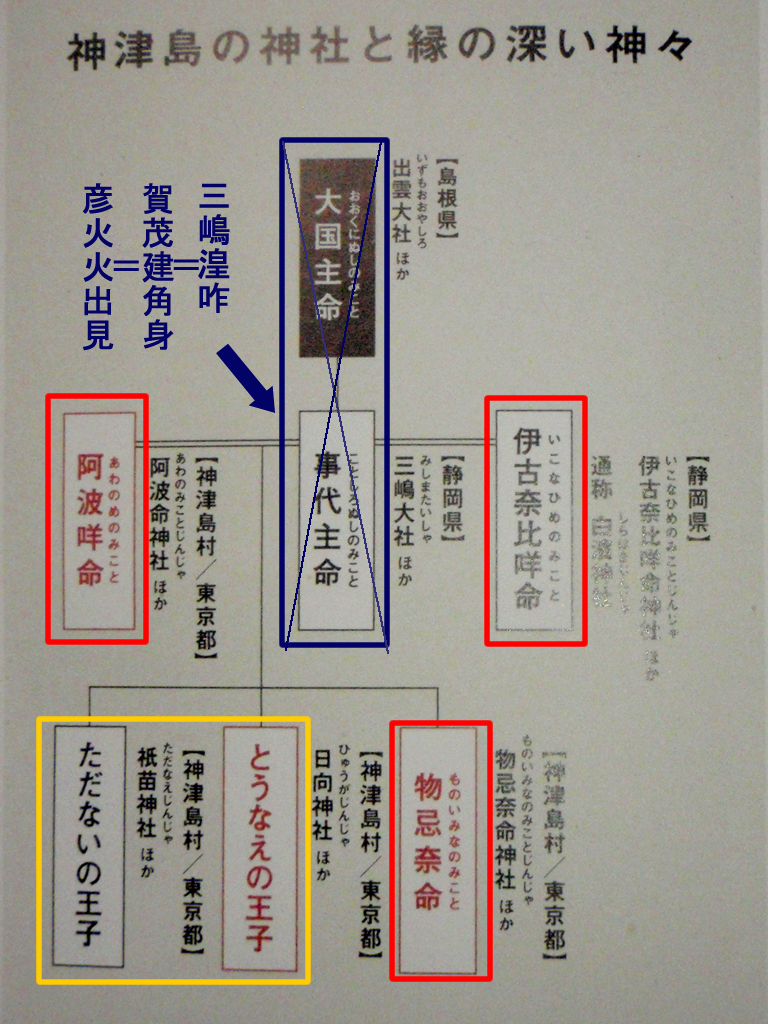

画像4:夏子とぼっち

画像4:夏子とぼっちまた、この映画を理解するヒントとして、(真)ブログ記事「どう生きるかと問われても」の中で、日本書紀の一節を引用しています。

この後に神吾田鹿葦津姫(かむあたかしつひめ)が、皇孫をご覧になっていわれるのに、「私、天孫の御子を身ごもりました。こっそりと出産するわけに参りません」と。皇孫がいわれるのに「天神の子であると言ってもどうして一晩で妊ませられようか もしや、わが子ではないのではあるまいか」と。

木花咲耶姫は大変恥じて、戸のない 塗籠(ぬりこ)めの部屋を作って、誓っていわれるのに「私のはらんだ子がもし他の神の子ならば、きっと不幸になるでしょう。 また本当に天孫の子だったら、きっと無事で生まれるでしょう」と。そしてその室(むろ)の中に入って火をつけて室を焼いた そして 炎が初めて出たとき、 生まれた子を 火酢芹命(ほすせりのみこと)、 次に火の盛んなときに生まれた子を 火明命(ほのあかりのみこと)と名付けた。 次に生まれた子を、彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)という。

日本書紀 神代 下 (現代語訳:宇治谷 孟)

この引用部分を読んでいただければ分かるように、これは木花咲耶姫の出産シーンについて書かれた一節で、アニメ作品の中では、病院で焼け死んだ「ひみ」を直接的に指していると考えられるのです。

すると、その姉妹である「夏子」は必然的に「磐長姫」となるのですが、その解釈を更に補強するのが、

ろっく = Rock = 岩 = 磐

というネーミングであることにお気付きになったでしょうか?

26年前の大ヒット映画「もののけ姫」の中で「サン」という、木花咲耶姫を模したキャラを出してきた宮崎監督、引退を撤回した今回の新作でも再び

木花咲耶姫と磐長姫

の姉妹を取り上げてきたのです。

果たして、この歴史モチーフを再び取り上げた理由とは何であったのか?そして6月の不可解なタイタン号報道は一体何であったのか?特に後者に関しては偶然と片付けるにはあまりにも不可解な点が多いのです。

しかも、この最新作には「B (=13)」の記号も秘められており、その記号がまるでこの時期(特に8月11日)をターゲットに、他作品(米映画「バービー」)の中や社会事件(ビッグモーター不正請求事件)の中にも見出せるのは、もはや偶然と片付けるには余りあるのです。

関連記事:ひとりぼっちのナツコ

これらメディアを通して幾重にも発信される記号は、おそらく「二人の少女神」と言う古代史実の概念を用いなければ理解できない、私はそう考えるのです。

皐の岡の山奥に神田なる池姫の池

皐の岡の山奥に神田なる池姫の池

眠れる森の姫様は鷺の羽音に目を覚ます

管理人 日月土