今年1月30日の記事から前回3月30日の記事まで、2020年に不審な亡くなられ方をした俳優の三浦春馬さんについて、その死の意味について古代史的な考察を行ってきました。

(1) 三浦春馬と馬鹿(1月30日)

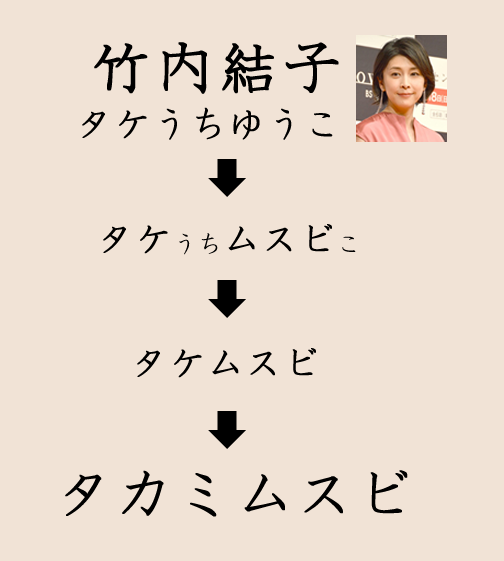

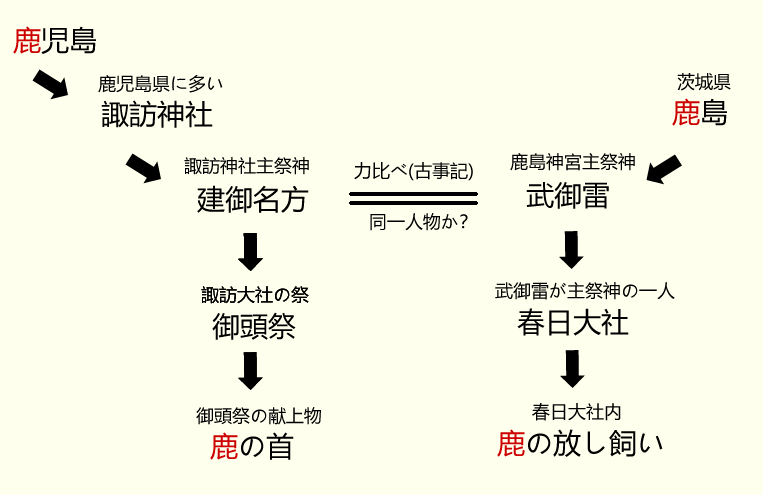

(2) 竹内結子と鹿の暗号(2月15日)

(3) 三浦春馬と猿の暗号(2月27日)

(4) 三浦春馬のカネ恋と少女神(3月15日)

(5) 3人の三島とひふみ神示(3月30日)

思いの外同じテーマが続いてしまい、手元にある材料も出尽くした感があるので、そろそろ別のテーマをとも思いましたが、まだ一つだけ気になる点が残っていましたので、今回もそちらについて話を続けたいと思います。

それはやはり、上記(4)・(5)の春馬さんが最期に出演したテレビドラマ「おカネの切れ目が恋の始まり」の最終第4話に関わるものとなります。

■サキタマ姫とは誰なのか? – 前玉神社

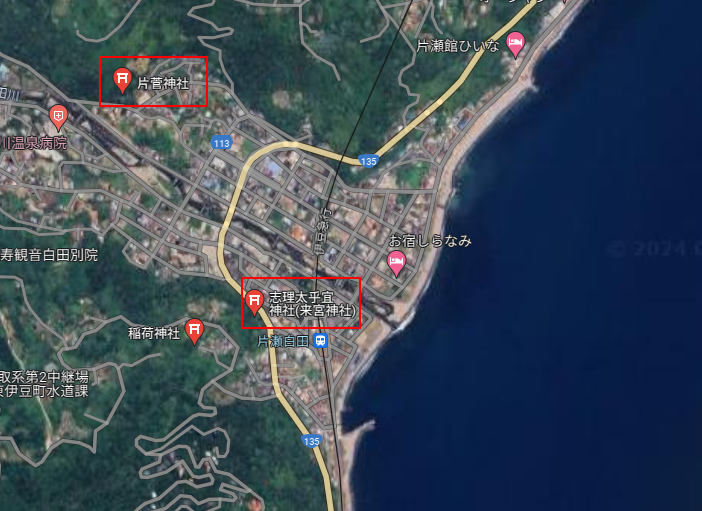

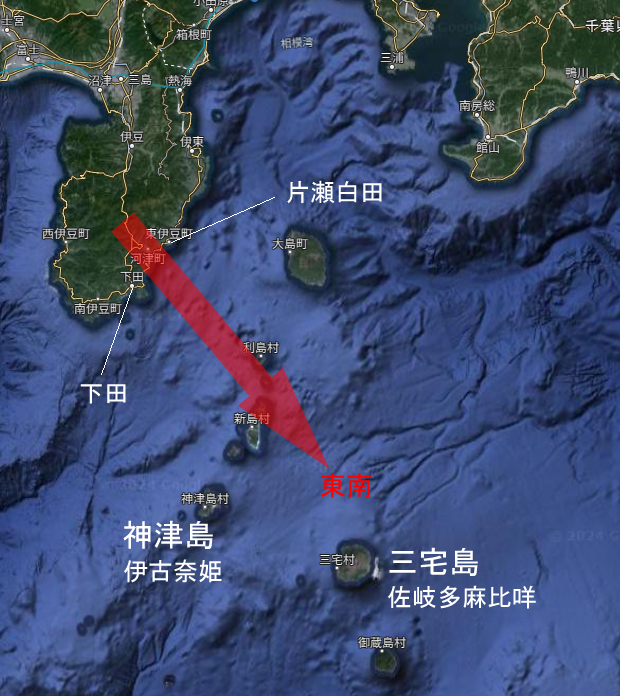

上記(4)の記事の中で、三嶋神の第3皇后として「佐岐多麻比咩」(サキタマ姫)が登場し、この方が伊豆七島の三宅島で三島八王子を産んだとの伝承があることをお伝えしました。

そして記事(5)では、その内の三人が後の天皇家(男性王)の祖となり、もしかしたら3人が同時に天皇として即位しているのではないかという、ちょっと突拍子もない結論が導かれたのですが、それは単なる私の妄想ではなく、現代に書き残されている記録からその様に読み解いたものなのです。

要するに、陰謀論界隈では時たま話題になる「裏天皇」が本当に実在するのではないかという話になるのです。

この件を確かめるためには、「三宅記」に登場する三島八王子の母「サキタマ姫」がどのような方なのかを歴史的に追う必要があります。

実はこの「サキタマ姫」を祭神に祀る神社が埼玉県の行田市にあるのです。それが「前玉神社」(さきたま神社)なのですが、同社のホームページによると、埼玉県の「さいたま」はこの「さきたま」が訛って付けられとの説まであるようなのです。

この神社は、行田市内にある有名な「埼玉古墳群」の一角にある、やはり古墳と思われる小山の上の狭いスペースに鎮座しており、その様な理由から、社殿の全体写真が非常に撮影しにくく、画像1のようなアップ画像しか撮れませんでした(2020年6月撮影)。

撮影当時は「埼玉の名前の由来になった神社かも?」ということ以外には特に意識していませんでしたが、ここに来て再び「さきたま」に遭遇することになったのは少し意外な気がします。

そこで、前玉神社のホームページから、由緒と御祭神の記述を抜粋します。

御由緒

前玉神社は「延喜式」(927年)に載る古社で、幸魂(さいわいのみたま)神社ともいいます。700年代の古代において当神社よりつけられた【前玉郡】は後に【埼玉郡】へと漢字が変化し、現在の埼玉県へとつながります。

前玉神社は、埼玉県名の発祥となった神社であると言われています。

武蔵国前玉郡(むさしのくにさきたまのこおり)は、726年(神亀3年)正倉院文書戸籍帳に見える地名だと言われており、1978(昭和53)年に解読された稲荷山古墳出土の鉄剣の銘文から、471年には大和朝廷の支配する東国領域が、北武蔵国に及んでいたのは確実であると言われています。

北武蔵国の地元豪族が眠ると思われるさきたま古墳群の真上に建てられています。

https://sakitama-jinja.com/%e5%89%8d%e7%8e%89%e7%a5%9e%e7%a4%be/%e5%89%8d%e7%8e%89%e7%a5%9e%e7%a4%be%e3%81%ae%e5%be%a1%e7%94%b1%e7%b7%92/

御祭神

前玉神社の御祭神は、『古事記』所載の出雲系の神である、前玉比売神(サキタマヒメノミコト)と前玉彦命(サキタマヒコノミコト)の二柱です。天之甕主神(アメノミナカヌシノカミ、アマノミナカヌシノカミ)の子で、甕主日子神(ミカヌシヒコノカミ)の母です。

https://sakitama-jinja.com/%e5%89%8d%e7%8e%89%e7%a5%9e%e7%a4%be/%e5%89%8d%e7%8e%89%e7%a5%9e%e7%a4%be%e3%81%ae%e5%be%a1%e7%a5%ad%e7%a5%9e/

また、この「御祭神」の箇所に書かれた古事記の原文には次のように記載されています。

大国主神、また神屋楯比売(かむやたてひめの)命を娶して生みし子は、事代主神。また八島牟遅能(やしまむぢの)神の女(むすめ)、鳥取(ととりの)神を娶して生みし子は、鳥鳴海(とりなるみの)神。この神、日名照額田毘道男伊許知邇(ひなてるぬかたびちをいこちにの)神を娶して生みし子は、国忍富(くにおしとみの)神。この神、葦那陀迦(あしなだかの)神、亦の名は八河江比売(やがはえひめ)を娶して生みし子は、速甕之多気佐波夜遅奴美(はやみかのたけさはやぢぬみの)神。この神、天之甕主(あめのみかぬしの)神の女、前玉比売を娶して生みし子は、甕主日子(みかぬしひこの)神。

古事記 神代 大国主神「大国主の神裔」より

※正しくはアメノミカヌシノカミ、アマノミカヌシノカミだと思われます

これを読むと、大国主から4代目、つまり曾孫の嫁と言うことになりますが、世代的には三嶋神と推定される、彦火火出見の代と合っています。

ただし、古事記の記述は男系継承に基づいて記述されており、サキタマ姫の出自は天之甕主の娘というだけでそれ以上は追えません。なおかつ、日本書紀にはもちろん秀真伝にも記述がなく、やはりここからも追えないのです。

ここまでで分かるのは、サキタマ姫は大国主の曾孫の嫁に入った女性というだけで、その夫である速甕之多気佐波夜遅奴美(はやみかのたけさはやぢぬみの)神の正体も不明なのです。こうなると、この神社の御祭神である前玉姫が三島八王子を産んだサキタマ姫と同一人物かどうかも分からないのです。

■サキタマ姫とは誰なのか? – 玉前神社

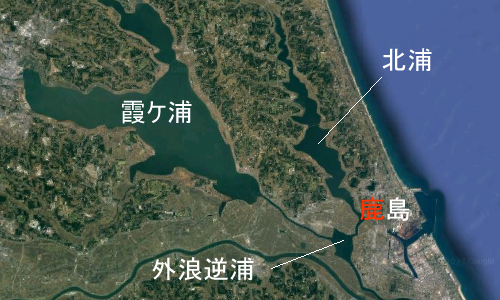

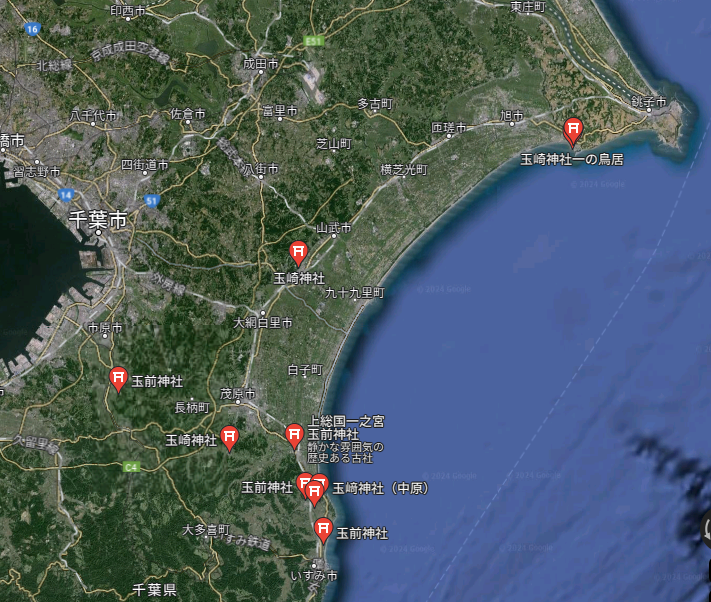

埼玉の前玉神社の場合はストレートに名前が合致していたのですが、残念ながら三島のサキタマ姫との関連はこれ以上探れません。ところが、「さきたま」を「たまさき」と少し変形させると、実は別の神社が現れてくるのです。それが千葉県の外房海岸沿いに鎮座する神社、「玉前神社」あるいは「玉崎神社」なのです。

この中で、一之宮町の「玉前神社」、旭市の「玉崎神社」へは調査に向かったことがあるのですが、どちらの神社もその御祭神は

玉依姫(たまよりひめ)

であるということなのです。

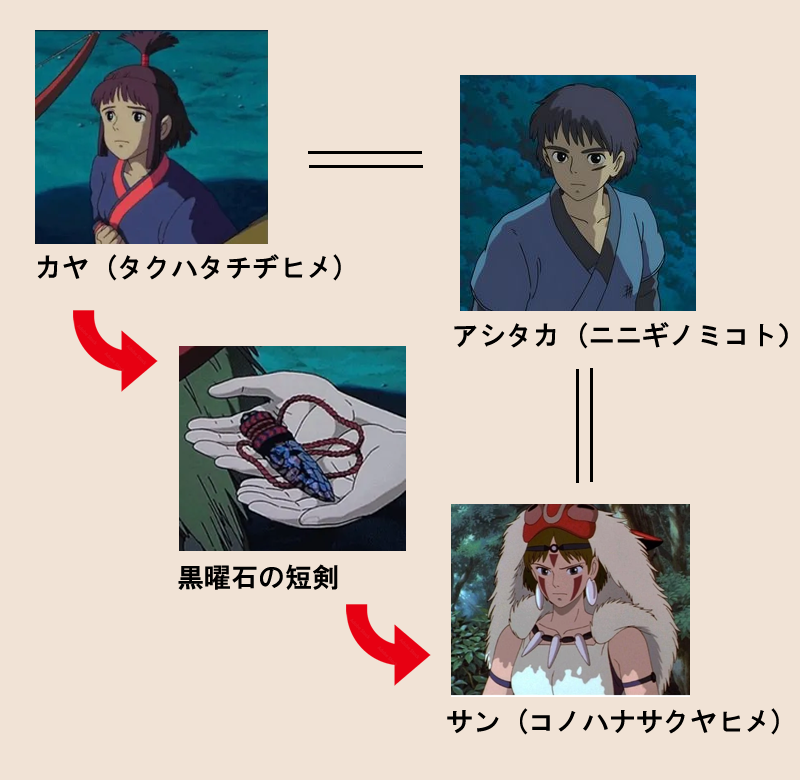

三嶋神あるいは彦火火出見尊の皇后が豊玉姫であり、次の王位継承者であるウガヤフキアワセズ王の皇后が玉依姫ですから、三島との関係は埼玉のサキタマ姫よりはぐっと近くなります。

ここで、過去記事「伊古奈姫と豊玉姫、そして123便」を読み返して欲しいのですが、ここでは

豊玉姫 = 伊古奈姫

という関係を導き出しています。そして、第2皇后の伊古奈姫に対する本后として阿波姫の名とその阿波姫の娘である

物忌名姫(ものいみなひめ)

が居たこともお伝えしています。

私が採用している少女神仮説においては、女系による王権継承という立場を取っているので、当然この物忌名姫にも王権継承権が与えられていると考えられます。

ここで、過去記事では取り扱わなかった「物忌名姫」の存在が大きくクローズアップされるのです。

以下は、これまでの幾つかの仮説の上で展開されていることを前提にお読みください。

・サキタマ=タマサキという関係を認めるなら

三嶋神の第3皇后であるサキタマ姫とは玉依姫のことである

・三嶋神の本后阿波姫の娘である物忌名姫とは玉依姫のことである

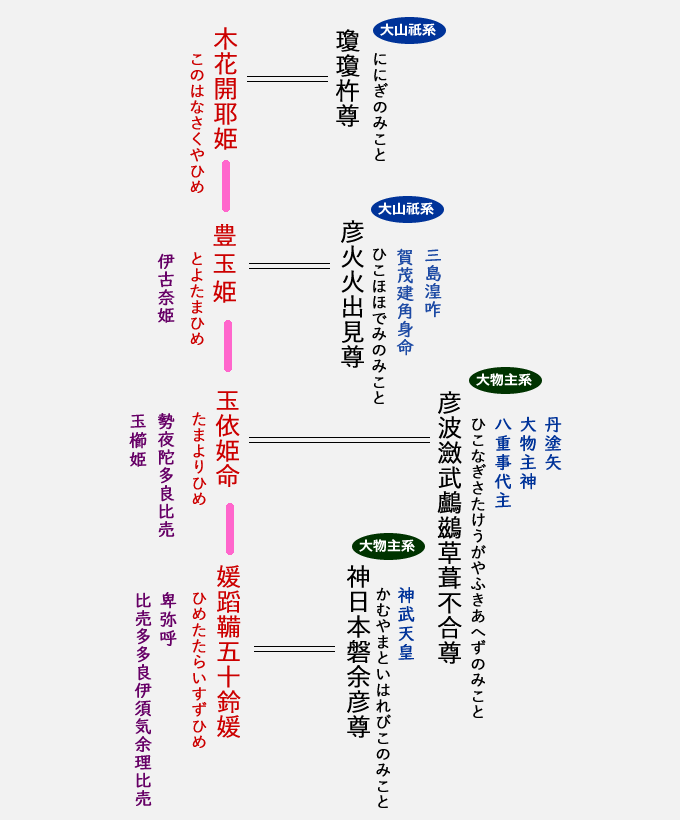

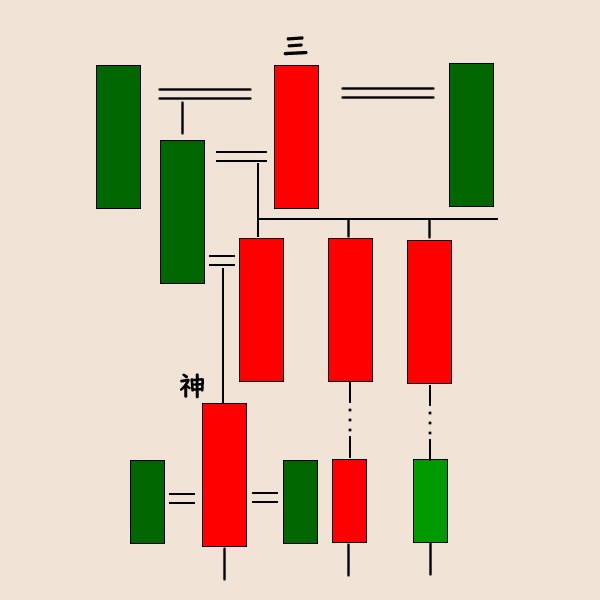

これはつまりどういうことなのか?3人の三島王との関係を含め、それを図に表したのが以下の系図になります。

配色など、この図についてはもう少し説明しなければならないこともあるのですが、それについてはメルマガの記事解説でお伝えしましょう。

なお、私はこれこそが現皇室の始まりを示す本当の姿であると考えています。

ひふみ神示 カゼの巻 第2帖

管理人 日月土