まず最初にお詫びから申し上げます。

今月令和6年1月は、元日から色々ありまして歴史関係の調査・整理が全く進みませんでした。よって今回のブログ記事では、これまでの記事の中から整理してまとめたものをお知らせしたいと思います。

今回取り上げるのは、2020年の7月18日にお亡くなりになられた、俳優の三浦春馬さんと、最近の歴史テーマに取り上げてきた「馬鹿」(うましか)の関係についてです。

三浦春馬さんは、クローゼットの中で首を吊った「自殺」と認定されていますが、同年9月27には、やはり有名俳優の竹内結子さんも、同じようにクローゼットの中で自殺したとされています。

この二人について、自殺と言うにはあまりに奇妙な点が共通していることから、両者共にこれが他殺だったのではないかという疑いは今でも囁かれています。

このブログは歴史ブログと銘打っている以上、この件を単純な事件として扱うことはしません。但し、両者の亡くなり方、報道のされ方には呪詛的要因が見受けられるため、それが呪詛だった場合、何に起因し、何を目的としている呪詛なのか、歴史的に解釈することは可能であると判断しました。

まとめ記事故に、これまでお知らせした内容と被る箇所も多々ありますが、三浦春馬さんの死の一件の中に、どのような歴史的意味が込められていたのかを見て行きたいと思います。

■芸名「三浦春馬」に込められた暗喩

芸名にしろ本名にしろ、芸能人の名前が重要なのは、単にそれが個人を識別するだけの記号でなく、そこに使われる文字や読み方が多くの人々に認識されることから、芸能人個人のパーソナリティを超えた別の象徴として使われることは、芸能の世界では良く見られます。

氷川きよしさんの「氷川」が埼玉県大宮市にある「氷川神社」、綾瀬はるかさんの「綾瀬」が同じ埼玉県を流れる「綾瀬川」を象徴し、一つの地理的かつ歴史的呪詛体系を作り出している可能性については、(真)ブログ「氷川と綾瀬と昭和天皇と-皇室への呪い」で既に触れています。

同じように「三浦春馬」という文字列を見て行った場合

三浦、春、馬

という要素に分解することができます。

ここで、これまでの分析から

春 → 春日大社 → 鹿

馬(字のまま)

と、ここでさっそく馬鹿(うましか)の記号が抽出できるのです。

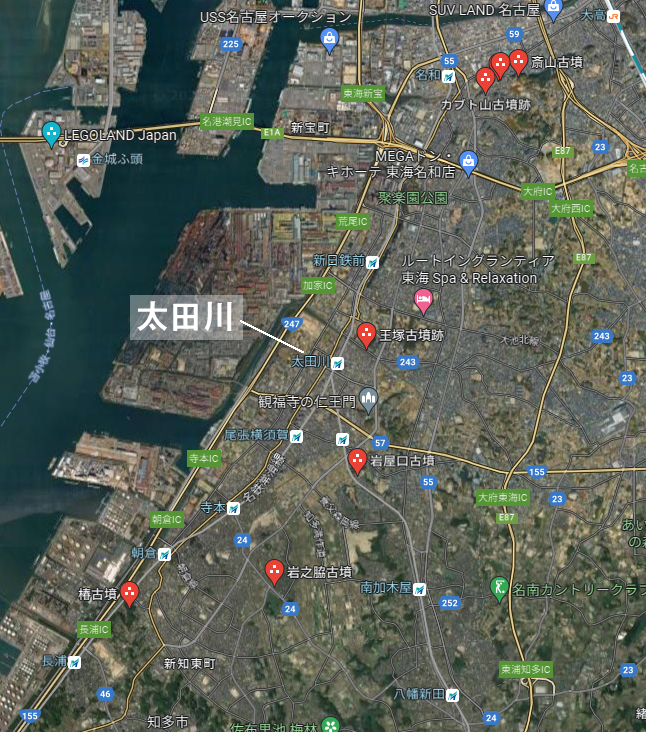

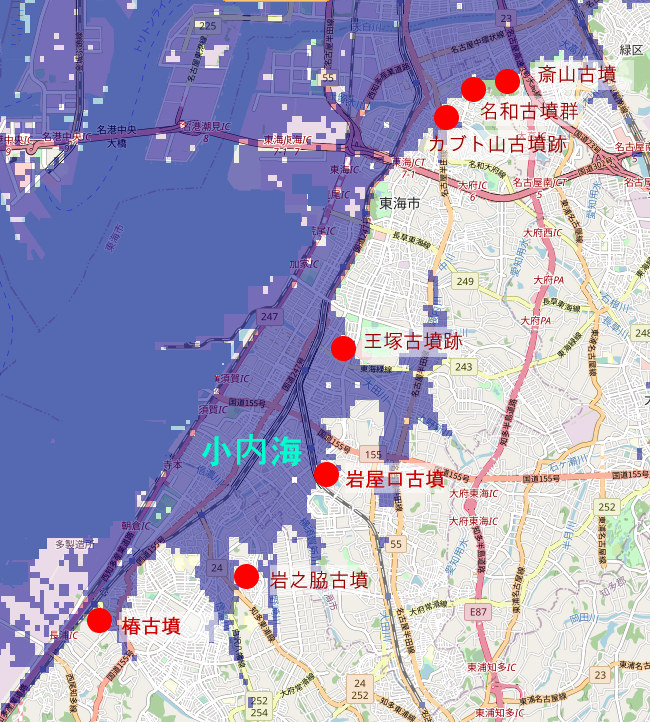

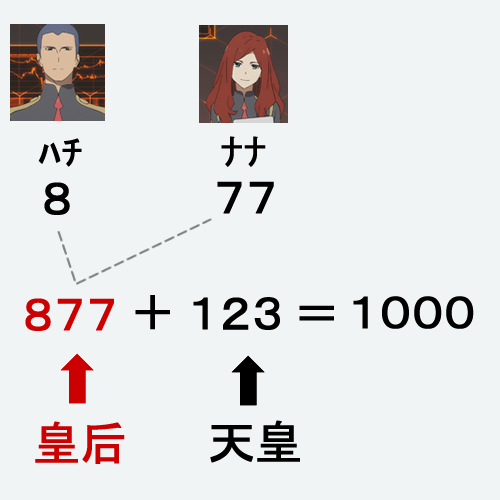

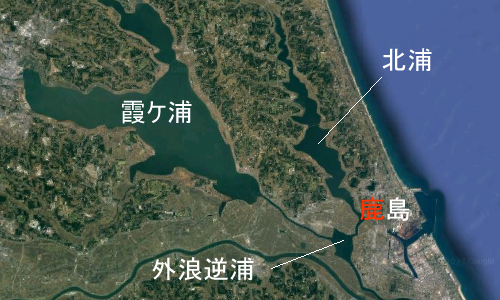

次に「三浦」(みうら)ですが、一般的には神奈川県の三浦半島を想像しがちですが、これについては以下の地図より

茨城県鹿島地方の三つの浦(うら)、すなわち

霞ヶ浦、北浦、外浪逆浦(そとなさかうら)

を指すとも考えられ、要するに「鹿島」あるいは「鹿」を表しているとも考えられるのです。

そして、この「三浦」(みうら)を音読みの「三浦」(みほ)と読み替えたらどうなるかというと

三浦(みほ)→ 美浦(みほ)

となり、この美浦には、広大な

中央競馬トレーニング・センター

が置かれているのです。しかも、美浦は画像2の地図の中にすっかり収まっているのです。

即ち、「三浦」というどこでもあるような苗字には、「馬鹿」(うましか)の両方の意味が付されていると見なされ、有名芸能人が「三浦」の名で活躍すれば、本人の意識とは全く別に、もう一つの「馬鹿」(うましか)の意味が大衆の意識の中で一人歩きし始めると、呪術に通じている関係者ならば普通にそう考えるのです。

どうやら、「三浦春馬」という芸名には、「馬鹿」(うましか)という別の意味が込められていたようなのです。

■馬鹿(うましか)と馬鹿(ばか)

さて、ここまでは「馬鹿」を「うましか」と呼んできましたが、通常ならばこの漢字2字を書けば「ばか」と読むのが普通です。

前回記事「もののけ姫と馬鹿」では、侮蔑用語として「ばか」がどうして馬と鹿なのか、その起源については、国語辞典編集者の神永さんをして

諸説あるがはっきりしない

としています。

大事なのは「諸説ある」と「はっきりしない」は意味的には同意であることで、某国営放送の看板番組のように、「諸説ある」のにある一説を以って「ボーっと生きてるんじゃねぇ」と他者をこき下ろすような下品なことはこのブログではやりたくありません。

ならば、「ばか」を「馬鹿」と書かせる諸説の一つに、今回の三浦春馬さんとの関係を考慮しても良いのではないかと思われるのです。

どういうことかといえば、三浦春馬さんの名前に関連付けられた「馬」と「鹿」の意味に対して、昔の人が後から何か侮蔑的な意味を持たせた造語だったのではないかということなのです。

正直なところ、私は三浦春馬さんが出演されたドラマはほとんど見たことがないのですが、彼の出演作を良く知る知人の話では

少し間の抜けた美男子

という役割が多かったと聞いています。別の言葉で言い換えれば

ちょっと馬鹿(ばか)っぽい美男子

と言えるのではないでしょうか。

しっかり見ていないので推測の域は出ませんが、もしも「三浦春馬」という名に「馬鹿」(うましか)の意が含まれているのを知っていれば、敢えて彼に「馬鹿」(ばか)のような役作りをさせる演出があったのではないかと想像してしまうのです。

■馬鹿の意味についての再考

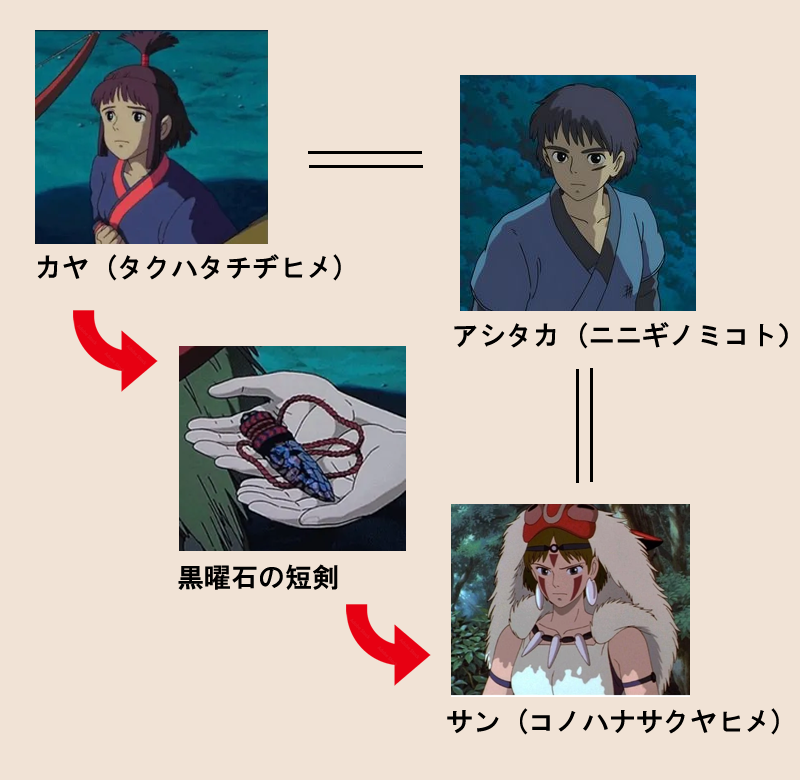

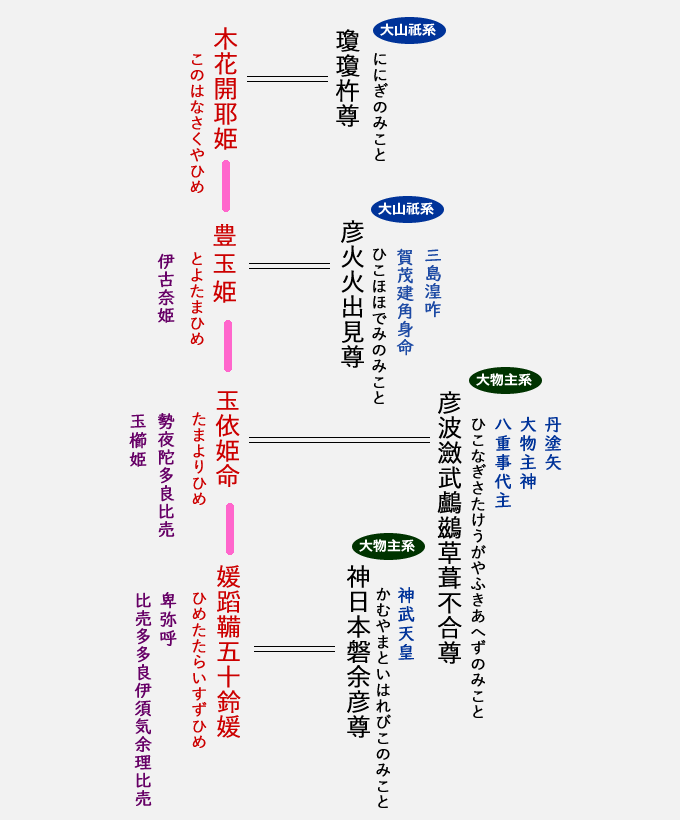

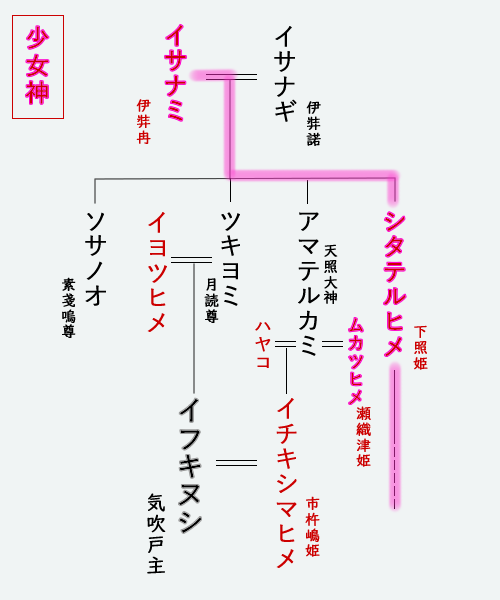

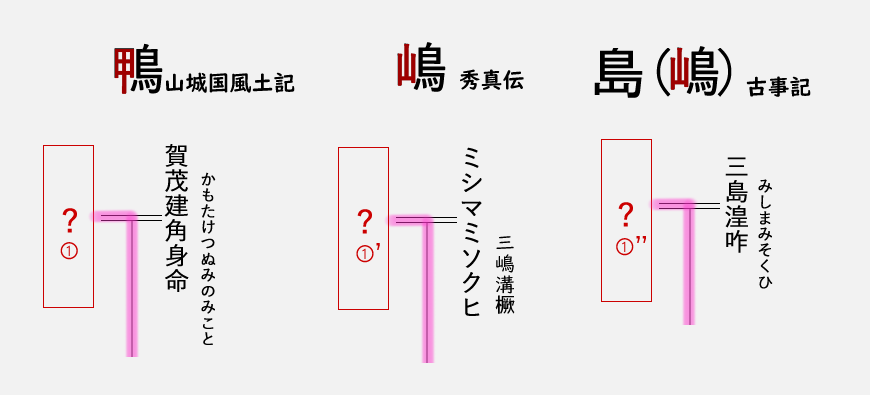

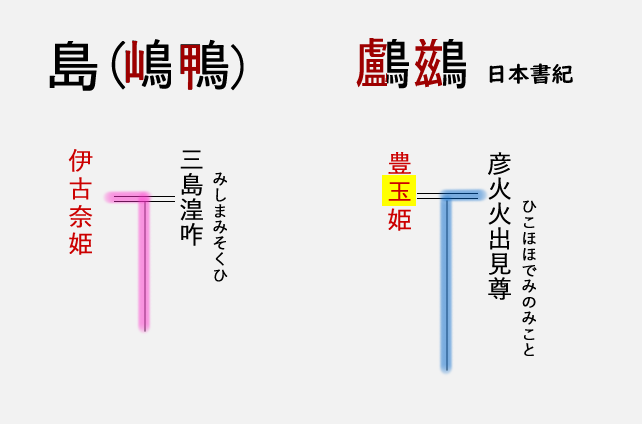

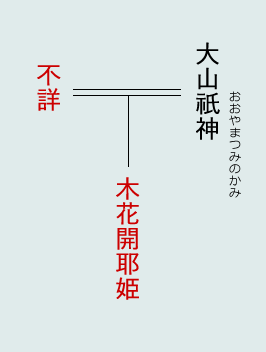

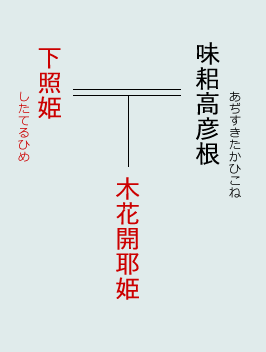

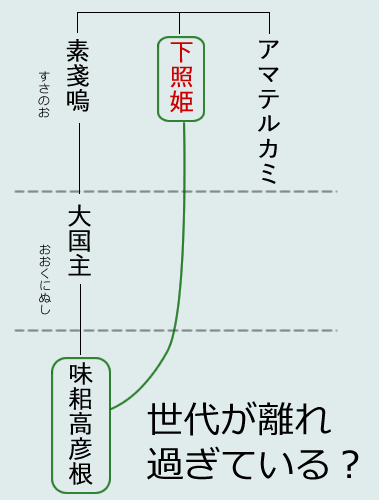

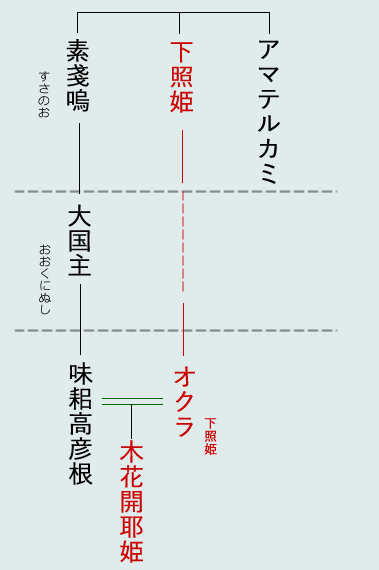

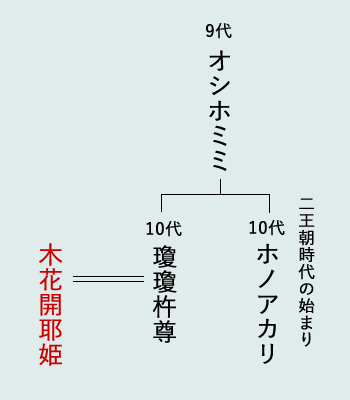

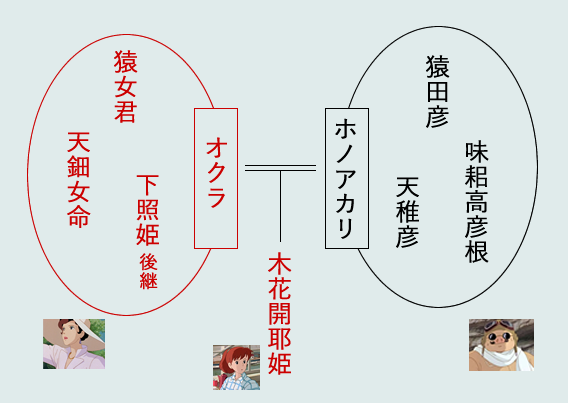

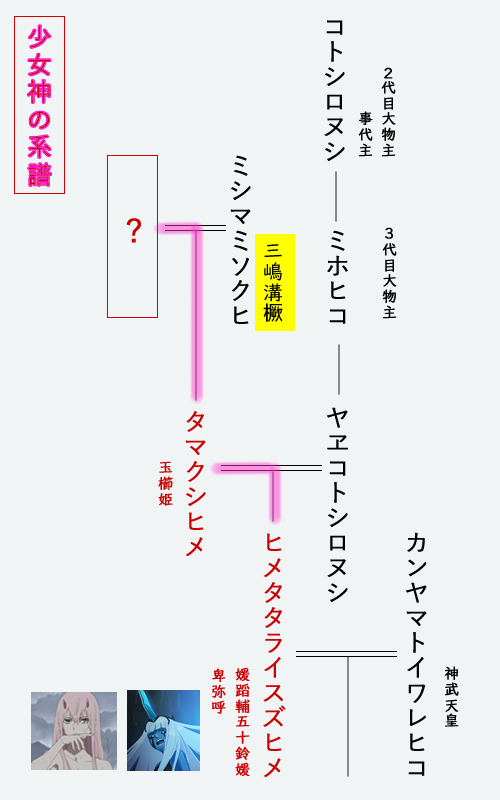

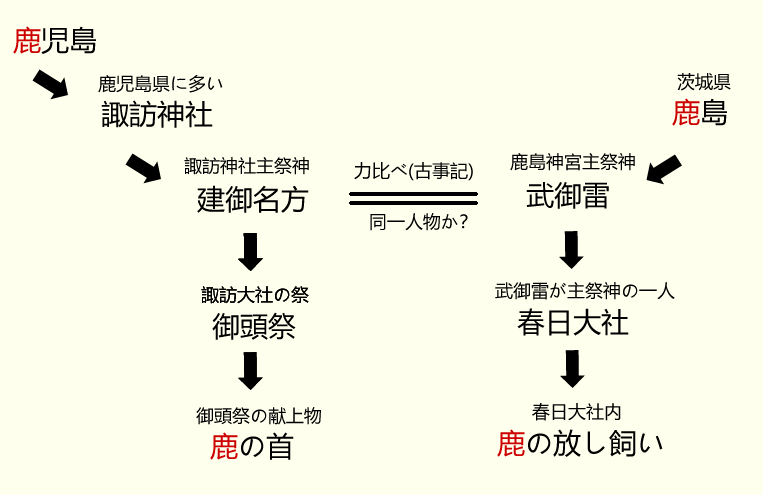

そもそも「馬鹿」(うましか)の話は、鹿児島の「鹿」から出てきたもので、これまでの話の展開からその相関図は次のようになります。

この相関図には「鹿」はあっても「馬」らしきものは見えず、「馬」との関連性を考慮しなければならなくなったのは、まさに「三浦春馬」という芸名に「馬」が含まれていること、そして、日本古代史を原作モデルに置いているのは間違いないあの名作アニメ映画「もののけ姫」に、「馬」と「鹿」をミックスしたような架空の動物が描かれていることにあったのです。

多少素性が見えてきた「鹿」は良いとして、このペアに現れる「馬」とはいったい誰を、あるいはどの系統を指すのか思案していたところ、おあつらえ向きに次の様な紋章があることを思い出したのです。

実はこれ、ユダヤ十二支族と言われる聖書の創世記に登場するヤコブ(イスラエル)の子孫(の家)に付けられた紋章なのです。

ヤコブはイサクの息子であり、イサクはまたその父アブラハムの息子です。ヤコブはアブラハムの孫に当たることになります。さて、イサクとアブラハムについては創世記の22章に次のような下りがあります。

神の命がアブラハムに下った。息子イサクをモリヤにある山

に連れて行き、そこでイサクの命を神に捧げるようにと。

山に祭場を作った後、アブラハムが刃物を取りイサクを屠

(ほふ)ろうとした時、神は手を下すのを止めろと命じた。

神は愛する息子を捧げようとしたアブラハムを、神を畏れる

者として祝福した。

この刃物を手にして子を撃とうし、直前でそれを取りやめる動作というのが、かつて諏訪大社の御頭祭において神事として演じられていたというのは、日本のユダヤ同祖論の中でよく聞く話です。

また、諏訪には守屋山もあることから、諏訪の地は聖書のこの記述と何か深い繋がりがあるのではないかと、多くの方が疑問を抱くのも無理はありません。

この件については既にご存知の方は多いと思われますが、これについては次のサイトがよくまとまっているので是非参考にしてください。

外部リンク:諏訪 御頭祭:聖書のイサクはミシャクジ神か?

私がここで強調したいのは、一見突拍子もなく出したユダヤ十二支族の紋章の話が、聖書の記述を通して諏訪大社の御頭祭と繋がることなのです。

さて、ユダヤ十二支族とは一般的に、ヤコブの子である

ルベン

シメオン

レビ

ユダ

イッサカル

ゼブルン

ダン

ナフタリ

ガド

アシェル

ヨセフ

ベニヤミン

を指しますが、領地を継いだ一族という基準で見れば、ヨセフの代わりにヨセフの子であるマナセとエフライムの名を加え、そもそも所領を持たないレビ族を除けば

ルベン

シメオン

ユダ

イッサカル

ゼブルン

ダン

ナフタリ

ガド

アシェル

マナセ

エフライム

ベニヤミン

となります。他にヤコブの直接の子ではないマナセとエフライムの2族をここから除いて十氏族とする見方もまたあるのです。

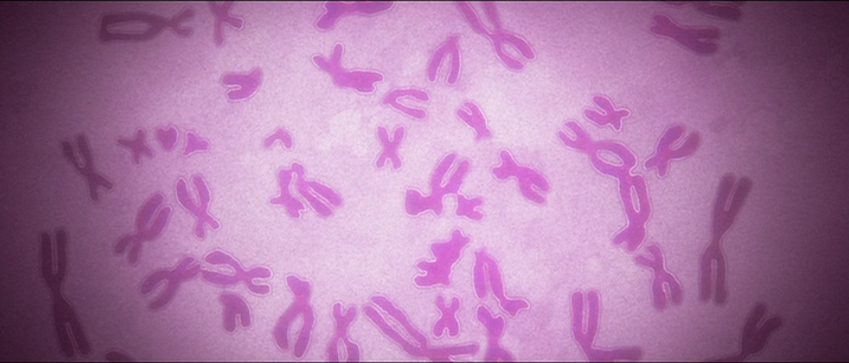

さて、画像7で挙げた紋章なのですが、それぞれ次の支族を表します。

馬:イッサカル族

鹿:ナフタリ族

こうなると、「鹿はユダヤのナフタリ族を指しているのか!」とやりたくなるのですが、それを言うにはまず「馬」の痕跡が日本古代史のどこかに残っているのかを見つけなければ、早計というものでしょう。

■馬に象徴されるもの

まずは「鹿島」と「鹿」の関係よろしく、「馬」の字を含む地名のチェックから始めたのですが、そもそも馬は昔の生活に深く根差した生き物であり、全国ほぼ満遍なく「馬」の付く地名が存在します。

これでは良く分からないので、検索の対象を大きな単位、具体的には県市町村群名に絞ったところ、次の様な結果を得ました。

群馬県

福島県 相馬市

福島県 南相馬市

福島県 相馬郡

茨城県 北相馬郡

群馬県 北群馬郡

東京都 練馬区

長野県 北安曇郡白馬村

徳島県 美馬市

徳島県 美馬郡

高知県 安芸郡馬路村

長崎県 対馬市

これだけ見ても直ぐに何とも言えませんが、県名に「馬」の字を使う群馬県はまず一つ押さえておくべきかと思われます。そして、福島と茨城に見られる「相馬」もまた気になる地名です。特に福島県の南相馬市周辺は2011年の福島第一原発事故で大きな被害を受けた所でもあります。

あと、気になるのは徳島県の美馬郡で、ここにはやはりユダヤ同祖論で取り上げられることの多い「剣山」(つるぎさん)が位置しているのです。やはり「馬」とユダヤの支族が関係しているサインなのでしょうか?

結局良く分からないままなのですが、鹿島のある茨城県から太平洋岸に沿って続く、福島県の「相馬」エリアについては、馬との関連性で追ってみる必要がありそうです。

■三浦春馬と馬鹿

結局のところ、馬鹿(うましか)について核心を突く結論は得られていないのですが、状況証拠的にこれがどうも古代日本におけるユダヤ問題と関連がありそうだというところまでは掴めました。

ここで三浦春馬さんの不審な死の話に戻ると、この死に呪詛的な意味があると仮定した場合、それは古代日本のユダヤ問題に関連するだろうと考えられるのです。

そして、それは三浦さんの芸名が体現する2つのユダヤ支族「馬(イッサカル族)と鹿(ナフタリ族)」に対して死の宣告を向けたのだとも解釈できるのです。

この場合、鹿とは武御雷から藤原氏へと続く一族の血統を指すと考えられますが、馬については上述の通りその系統については未解決だとしておきます。

さて、「クローゼット」という言葉には「隠された性癖」という隠語があるのですが、その中で死亡したという事実と併せて解釈するならば

素性を隠したまま死ね

と言う意味にも取れます。つまり、日本の中でユダヤの末裔を名乗ることは一切まかりならんと言う強い意志を表しているとも解釈できるのです。

三浦春馬さんは、このようにユダヤ支族への大きな呪いを背負わされて旅立たれたのでしょうか?

参考:

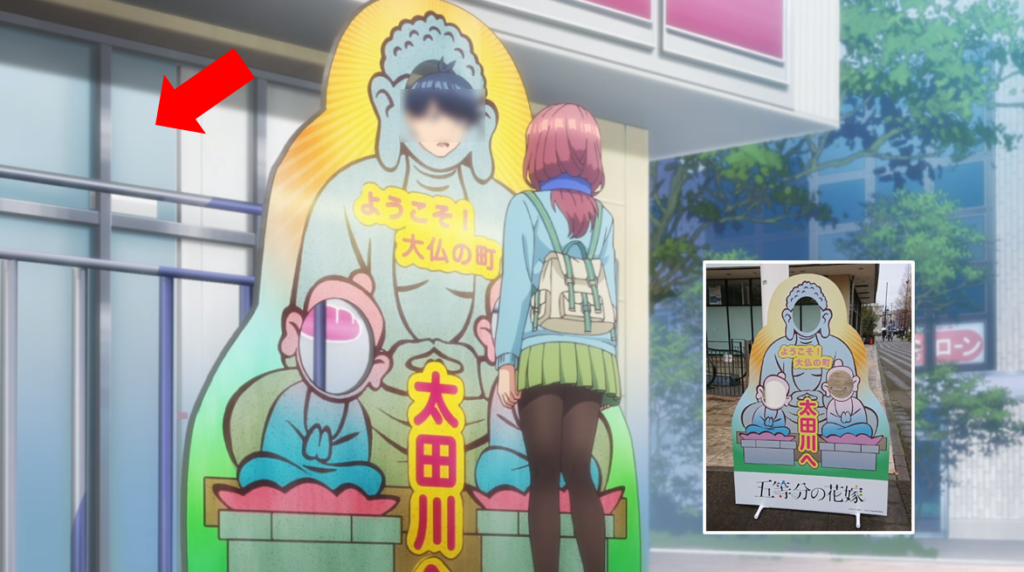

三浦春馬さんの出演ドラマ「おカネの切れ目が恋のはじまり」について、その中で表現されている種々の暗号メッセージの解読に挑んだ動画がありますので、ここでご紹介しておきます。

なお、同ドラマについては(真)ブログ記事「三浦春馬の死とカネ恋の呪い」において、そのドラマ設定に仕掛けられた呪術的な意味を、方位術の観点で解読を試みています。

管理人 日月土