今月25日の(真)ブログ記事「国家権力動員のSPY×FAMILY」では、現在放映中の人気アニメ「SPY×FAMILY」を題材に、そこに登場する角の生えた少女キャラクターが、古代皇后兼巫女であったいわゆる「少女神」をモデルとして描かれているのではないか、そして、彼女たちが取り上げられる最大の理由が、その存在を抹殺せんが為の呪詛なのではないかと述べています。

(C)遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会

呪詛と言うとオカルトぽくなってしまいますが、日本書紀や古事記などの史書で事実と異なる記述が明らかな場合も、それが事実を捻じ曲げ特定個人を貶めるという点では、やはりそれは呪詛や呪いの類と見なすことができます。

「呪詛」というどこか思想的な観念を持ち出すのは、単に史書から都合の悪い事実を伏せれば良いだけのことなのに、わざわざ特定個人を貶める記述を加えるという行為に、どこか現実的な損得を超えた強い悪意と憎悪を感じるからです。

私は、記紀及びその他の史書についてもそこに大きな改竄が加えられていると考えていますが、それが、登場人物に侮蔑的な名前が付けられていたり、その行為が悪し様あるいは嘲笑的に書かれている場合は、やはりそれも呪詛の一形態であると捉えています。

その意味では、現代メディアがやってることも全く同じで、映画やドラマ、そしてアニメ作品においても、昔ながらの「言葉による呪い」が込められており、その呪いが歴史上の特定人物に向けられているケースをこれまで幾つかご紹介してきました。

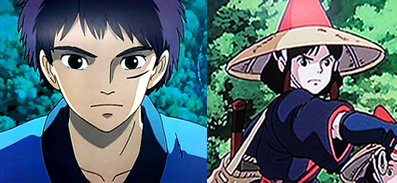

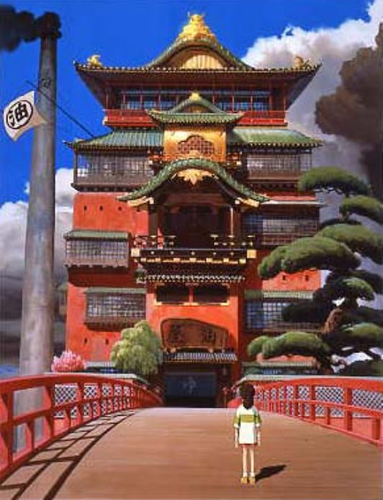

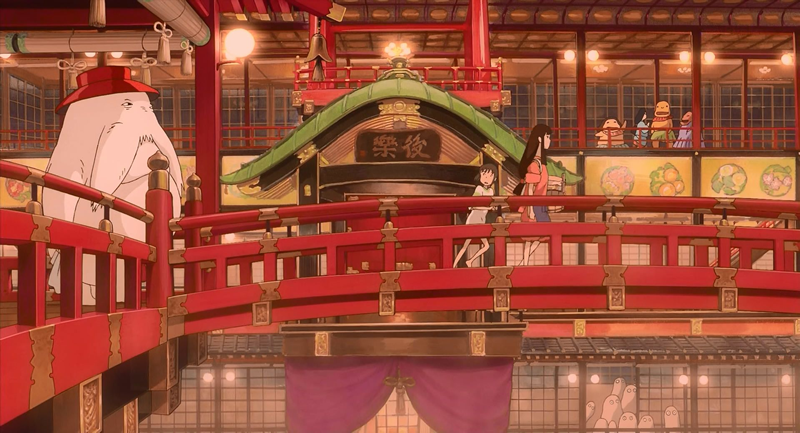

しかし、これを逆手に使えば、作品に込められている呪詛の形態から歴史的事実を辿れると考え、実際にその手法を用いてこれまでに「もののけ姫」や「千と千尋の神隠し」など大ヒットアニメに隠された古代日本の実相を分析してきました。

アニメ「SPY×FAMILY」もそれら呪詛的作品の例外ではなく、おそらくその背後には、隠された歴史的事実が存在するであろうと思われるのです。

■ヨルの名に隠された暗号

このアニメの主人公は「鬼の角型髪飾り」を付けた少女「アーニャ」ですが、ここではまず、その仮の母親であるヨルに注目します。

このヨルさん、コードネーム茨姫(いばらひめ)の異名を持つプロの殺し屋で、運動能力が極めて高いという設定以外にこれと言った情報は付加されていないのですが、このヨルという名前をそのまま日本語の「夜」と解釈して良いことは、スパイである旦那役(ロイド)のコードネームが黄昏(たそがれ)であることから容易に察しが付きます。「黄昏に続いて夜が来る」ということです。

それでは次に「夜」に対応する歴史上の人物とは誰なのかを考察してみます。

これまでに少女神の分析を行ってきた対象が、日本書紀・古事記共に神代が中心であったことから、ここでも同時代の記述について調べてみることにします。

「夜」の字で記紀の神代原文を全文検索した場合、明らかに人名(あるいは神名)の一部として現れるケースは

古事記:

火之夜藝速男神(ひのやぎはやをのかみ)

波邇夜須毘古神(はにやすびこのかみ)

波邇夜須毘賣神(はにやすひめのかみ)

日本書紀:

月夜見尊(つきよみのみこと)

となります。

これでは両史書の間で共通項が見当たらないことになりますが、実は古事記には次の様な「夜」の記述があるのです。

次詔月讀命「汝命者、所知夜之食國矣。」事依也。

次に月読命に詔りたまはく、「汝命(いましみこと)は、夜の食国(おすくに)を知らせ」と事依(ことよ)さしき。

ここでは表記の違いにご留意ください。「月夜見=月読=月讀(つきよみ)」であり、以下は「月読」で表記を統一します。

「夜の食す国」とはまさに夜の帳が降りた世界のことであり月読はまさに「夜」の統治者であると記されているのです。これは、月の美しく輝くのが夜の間であるという自然現象をそのまま詩的に表現しているとも言えますね。

以上から、記紀の神代記における「夜(ヨル)」の称号を持たされた人物(あるいは神)とは月読尊(つきよみのみこと)のことであろうと断定してよいのですが、問題なのはその性別なのです。

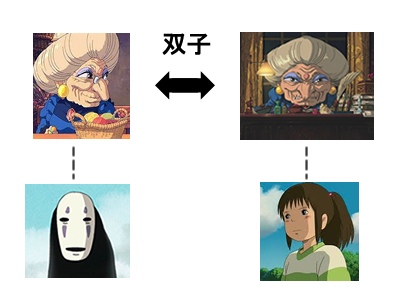

アニメにおけるヨルの性別は女性ですが、記紀では不詳、秀真伝では男性とされています。この性別問題については、前回記事「月読尊 - 隠された少女神」で提示した仮説を適用し、「ヨル(夜)」が月読尊を指す記号と解釈した上で、その性別はアニメが示すそのままに「女性」であった、即ち伊弉冉(イザナミ)の血を受け継ぐ少女神であったと解釈することにしたいと思います。

■アーニャは市杵島姫なのか

前回の仮説が適用できるとする根拠は、史書類から女系の血筋が隠されている(史実が改竄されている)のではないかと疑うところにあるので、その流れに従うと、当然ながら女性月読には娘がいたと考えざるを得ません。

秀真伝では男性月読に気吹戸主(いぶきどぬし)という息子が居たとの記述がありますが、この場合、こちらも女系を隠す意図の下で改竄されていると見なすべきで、実際には気吹戸主の嫁とされている市杵島姫(いちきしまひめ)が実の娘に当たるのではないかと見ることができます。

すると、ヨルとアーニャの母娘関係(偽装家族ではありますが)はそのまま次の様な対応関係になると考えられるのです

母 娘

—————————–

ヨル → アーニャ

月読 → 市杵島姫

すなわち、ヨルが月読を表す記号的存在ならば、アーニャも同じく市杵島姫を表していると見なすことができます。

アニメの中で、アーニャは人の心を読む超能力を有する少女として描かれているのですが、これは神の託宣を受け取る特殊能力者であった古代巫女、すなわち少女神を表現しているとも取れるのですがどうでしょうか?

神話の中では、市杵島姫は宗像三女神の一人として誕生するのですが、全国の神社を回ってみると、三女神の中でも市杵島姫はとりわけ手厚く祀られている(あるいは封印されている)ように感じるのです。

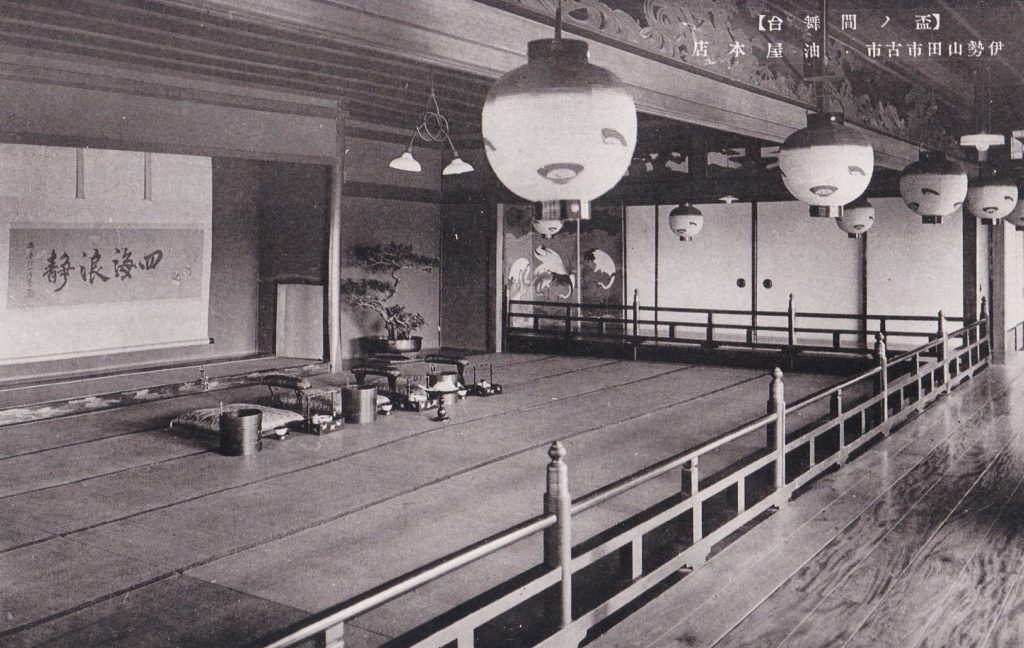

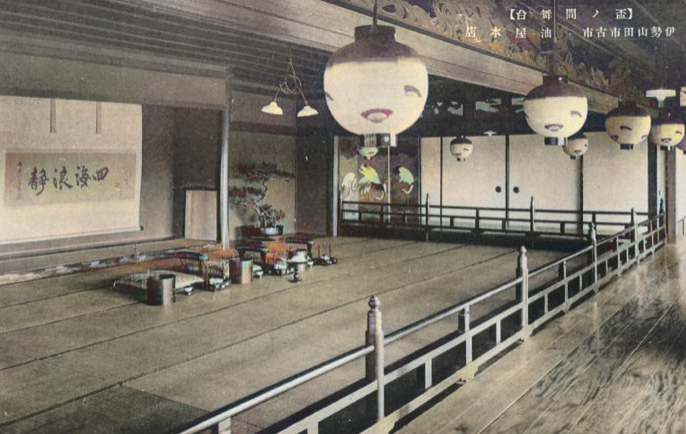

厳島神社(いつくしまじんじゃ)と聞けば広島県の宮島にあるものが夙に有名です。ここでは宗像三女神を祀っているのですが、摂社・末社などの小社として全国に建てられている厳島神社の祭神は、基本的に市杵島姫を祀るお社として認識されている場合が多いようです(具体的に調べた訳ではありません)。

よく考えてみたら「いちきしま」と「いつくしま」は発声がそっくりで、ここからも厳島神社が基本的に市杵島姫を主な祭神としていた証であることが見て取れます。

また全国に多く見られる仏教の弁財天(弁天様)も、本地垂迹説的には市杵島姫と同一視されることが多く、やはり宗像三女神の中では市杵島姫が特別扱いされていると考えられるのです。

それが隠された少女神の血筋に由来することなのかどうか、現在はこれ以上深読みできないのですが、これについては、アニメ放送の今後の展開を見て再度考察を加えたいと思います。

■呪われた少女神

アーニャの鬼の角のような髪飾りと大好物のピーナッツ。これが節分の豆撒きにおける鬼と炒り豆の関係に相当し、鬼とされた存在に向けた呪いであることを上記(真)ブログ記事では述べています。

すなわち、これはアーニャへの呪いでもあり、同時に「市杵島姫への呪い」とも取れる訳ですが、一方ヨルの方は、血塗られた殺し屋の顔を持つ女として描かれています。

茨姫と呼ばれる血塗られた女、それがどのような悪意を込めた呪いなのかは不明ですが、あまり聞こえの良いものでないのは事実です。少なくともそのモデルであろう月読を敬っていないのは確かだと言えます。

血塗られた女に炒り豆を投げつけられる鬼女、少女神に対する呪いとしてはもはや散々なのですが、実はこのアニメと放映時期を同じくして、この二人の特徴を併せ持つ次の特異なキャラクターが別の作品に登場しているのをご存知でしょうか?

(C)藤本タツキ/集英社・MAPPA

単なる偶然だとは思いますがどこか引っ掛かるのです。そう言えば両作品共に出版元は同じ集英社ですね。また、遠藤達哉氏は藤本タツキ氏のアシスタントを務めていたこともあるそうです。

寒風に追われて辿るこの道はい笑ます君の宮へ誘う

管理人 日月土