富士山の南東側、静岡県沼津市、三島市の北西側に愛鷹(アシタカ)山という標高1504mの山があります。これを「アシタカ」と読ませるのは、いわゆる難読地名の部類なのではないかと思うのですが、そんなことよりも、この「アシタカ」という響きが非常に気になるのです。

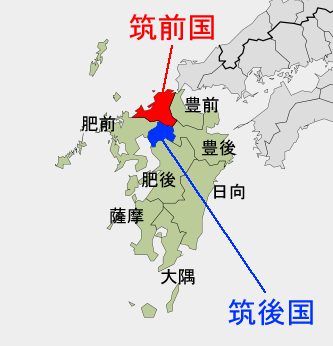

(原図:https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9052073)

もうお分かりの通り、「アシタカ」という名前のキャラクターが大活躍のアニメ映画がありましたよね、ご存知、スタジオジブリ作品の「もののけ姫」に登場した「アシタカ」君のことです。

(© 1997 Studio Ghibli・ND)

これが偶然の一致と言われればそれまでなのですが、何かと日本古代史を題材にするのが好きな日本のアニメ産業ですから、もしかしたら、愛鷹という地名と映画を何か関連付けているのかもしれません。今回は、敢えてその仮定の下で、日本古代史との絡みを追ってみたいと思います。

■アシタカを特定するヒント

まず、アシタカのキャラクター設定について、調べてみます。Wikipediaからの引用をそのまま掲載します。

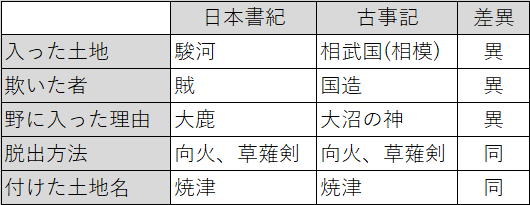

本作の主人公。17歳。ヒイ様からは「アシタカヒコ」と呼ばれている。ヤマト(大和)(ヤマト王権または大和朝廷)との戦い(史実においては平安時代に起きた坂上田村麻呂の蝦夷征討)に破れ500年余り経過し、朝廷や将軍(武家政権)も衰えていた時代(室町時代後期、応仁の乱で京都は荒廃し、室町幕府の体制は瓦解していき、朝廷も権威が落ち込んでいた。更に東国では室町時代中期の永享の乱や享徳の乱以降、中央の統制が及ばぬ戦乱の時代が既に訪れていた)、北の地の果てに隠れ住むアイヌ民族であるエミシ(蝦夷)一族の数少ない若者(エミシ一族も既に衰亡しつつある事をヒイ様達が口にしている)。東と北の間にあると言われる蝦夷の村の王になるための教育を受けた一族の長となるべき少年であり、それにふさわしい気品をもつ。無口だが正義感が強く潔く、村を襲おうとするタタリ神に矢を放ち、命を奪う事と引き換えに死の呪いをかけられる。それがきっかけとなり、村を追われる。(以下略)

引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%AE%E3%81%91%E5%A7%AB

物語の時代設定はとりあえず中世ということになっています。キャラクターモデル特定のヒントになるのは、次の部分でしょうか。

“北の地の果てに隠れ住むアイヌ民族であるエミシ(蝦夷)一族の数少ない若者。東と北の間にあると言われる蝦夷の村の王になるための教育を受けた一族の長となるべき少年。”

坂上田村麻呂の蝦夷征討(奈良時代末期)などのキーワードが出ていますから、アシタカは現在の東北地方出身の少年で、長たる身分が約束されていた家系の少年であると想像が付きます。

■アシタカを取り巻く人物

アシタカに古代人モデルが居るなら、当然ながらアシタカの周囲に現れる人物にもその符号が入っているはずです。そうすると、アシタカが関わる主要なキャラは次の3名になると考えられます。いずれも女性キャラです。詳細については作品本編、または上記Wikipediaの解説ページをご覧ください。

カヤ:東北の村で永遠の別れを告げた許嫁の少女

サン:主人公もののけ姫、犬神に育てられた

エボシ御前:山奥でタタラ場(鉄の精錬所)を運営する女主人

(© 1997 Studio Ghibli・ND)

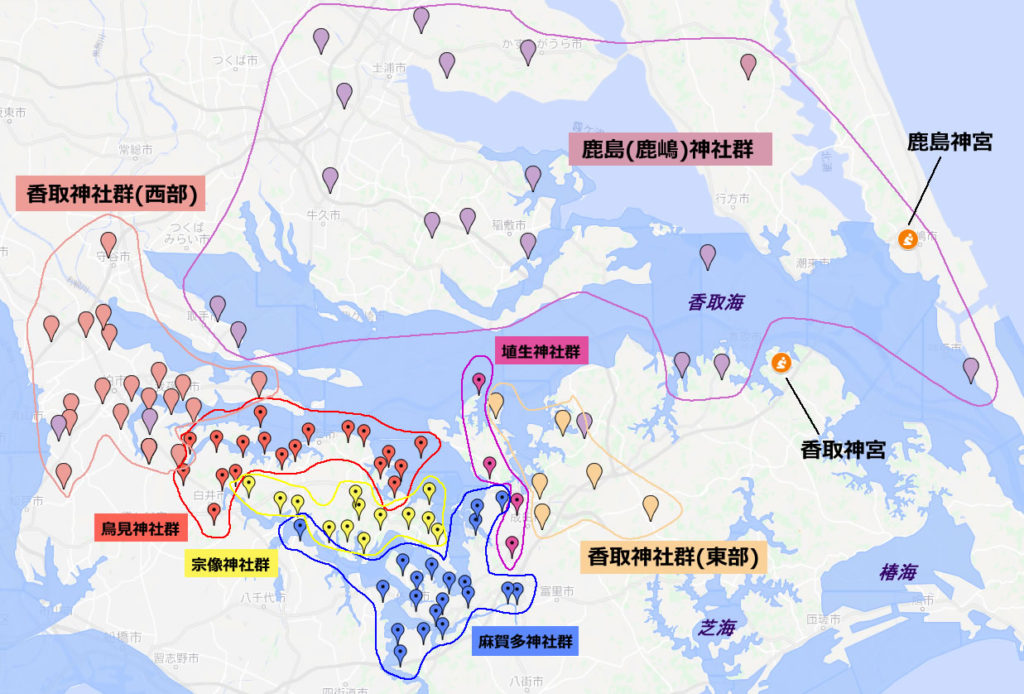

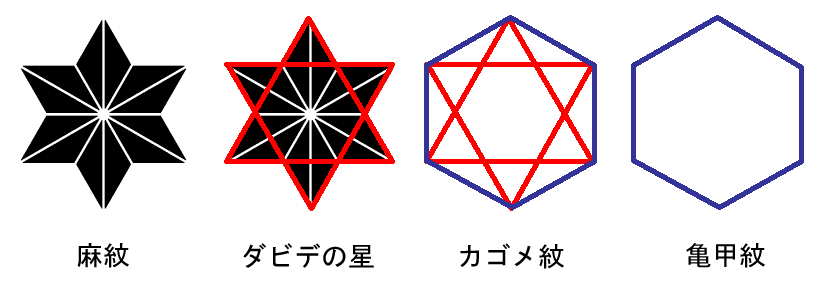

この3人の中で私が特に気になるのは「カヤ」です。そもそも「カヤ」という名前が問題なのです。「カヤ」とは「伽耶」、3世紀から6世紀の間、朝鮮半島南部にあったと言われる小国の名前に通じるのです。まるでそれを示唆するように、カヤが被っている尖がり帽子は朝鮮式の山高帽と似通っているのです。なお、この帽子の形状は、「ユダヤ人埴輪と六芒星」でも指摘した、ユダヤ人スタイルとも似通っているので、なおさら興味を惹かれるのです。

(© 1997 Studio Ghibli・ND)

次に「サン」ですが、サンという呼び名から今のところこれといった具体的な地名や人物名は思いつきません。この音を敢えて漢字に直すなら「三」か「山」になるでしょうか?英語のSunもあるかとは思いますが、ここでははっきりしません。また、顔に隈取りのようなペイントを施しているように見えますが、古代の風習から見れば、これは巫女が顔に刺す入れ墨と考えられます。アニメでは、サンは犬神に育てられた野蛮な自然児のような描かれ方をしているようですが、実はバリバリ正式な古代巫女仕様の出で立ちをしていると言えるのです。

(© 1997 Studio Ghibli・ND)

アシタカ、カヤ、サン、ここまでの人物を見ただけでは、古代か中世か区別がつかないのですが、「エボシ御前」が登場すると、その衣装デザインからやっとこのアニメが中世の物語であるのだなと理解できます。このキャラは名前からすでに特別で、「烏帽子」を被るような「御前(高貴な方)」であるという意味付けがされています。本来男の仕事場であるタタラ場を仕切る男勝りな描かれ方をしていますが、その名前から、極めて高貴な女性をモデルにしていると考えられるのです。

■愛鷹山に行ってみた

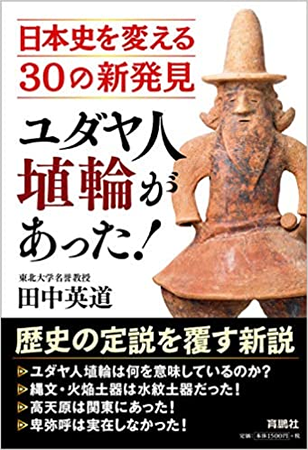

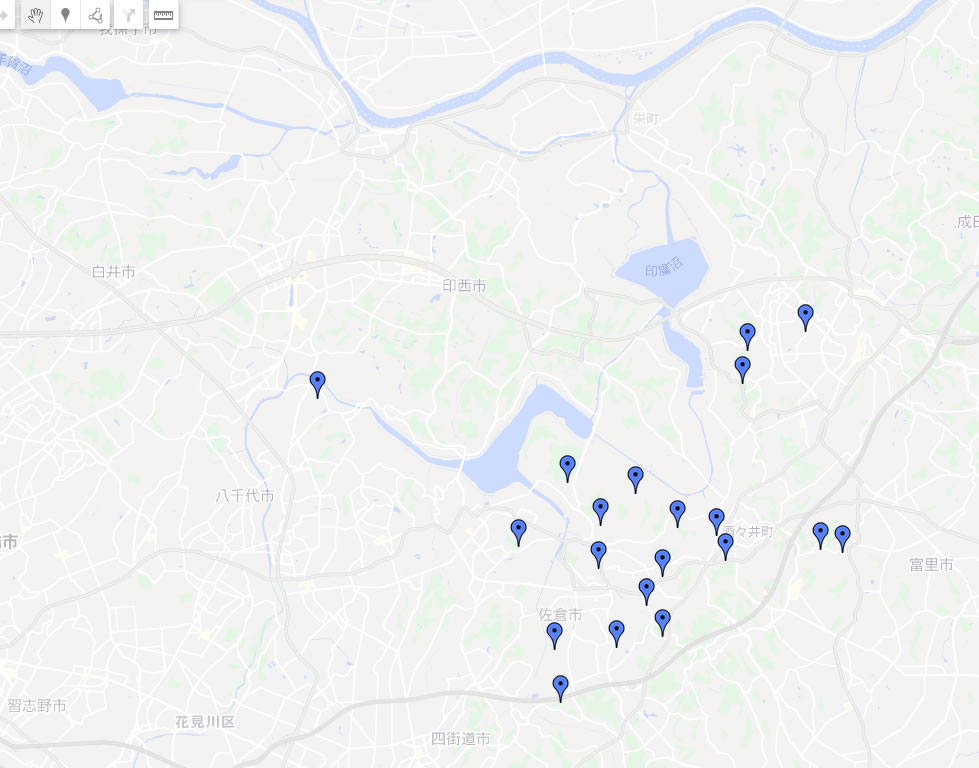

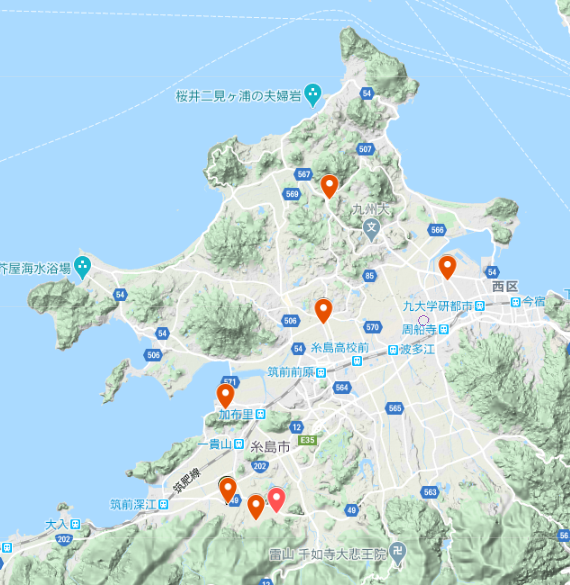

ここまで調べたところで、次はやはり現地調査です。年が明けた今月の1月中旬、何か手掛かりになるものはないかと、愛鷹山周辺に配置された神社をいくつか回ってきました。ちょうどよい具合に、「愛鷹神社」なる神社が、三島市、清水町、裾野市、長泉町、沼津市、その他の周辺自治体に幾つもあるようなので、まずはそこを回ることにしたのです。

(原図:Google Map)

当日は天気に恵まれず、雨から雪へと変わる生憎の空模様、回れたのは午前中を中心とした、三島市、清水町、長泉町、沼津市の数社のみでした。それでも、現地の空気を肌で感じたことで得られた情報は多かったと思います。

どこの街でもありそうな神社

古いコンクリ造でまるで地下通路への入り口の様だ

やはりどこにでもありそうな神社。コンクリ造

集落を見下ろす位置にあり、山の神社の雰囲気が漂う

神社によって祭神は少しずつ異なるようですが、大体なところ次の祭神が祀られているようです。

愛鷹神社:

彦火火出見尊(ヒコホホデミノミコト)

鸕鶿草葺不合尊(ウガヤフキアエズノミコト)

桃澤神社:

瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)

木花開耶姫(コノハナサクヤヒメ)

そして、ここは富士山のお膝元ですから、当然、浅間神社(せんげんじんじゃ)も数多くあります。浅間神社の祭神と言えば木花開耶姫であり、その木花開耶姫が嫁いだ先が瓊瓊杵尊であることはよく知られている話です。

考えてみたら、彦火火出見尊は瓊瓊杵尊の子であるし、鸕鶿草葺不合尊は孫に当たります。つまり、ほぼ同時代人がこの周辺の神社に祀られていることになります。

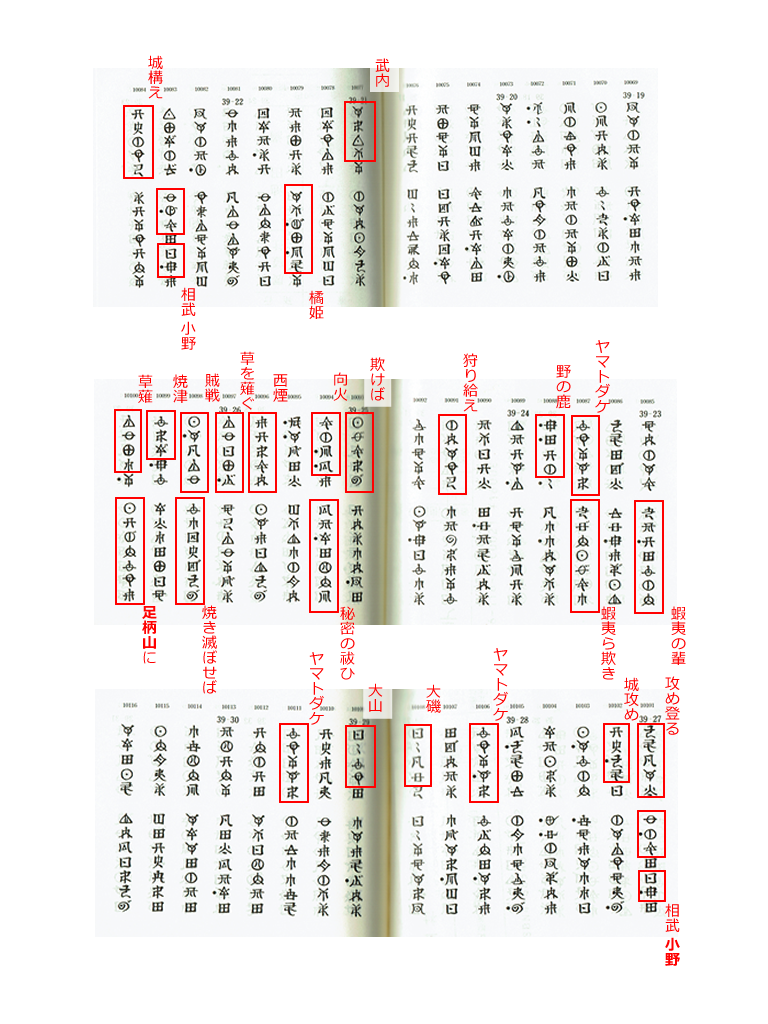

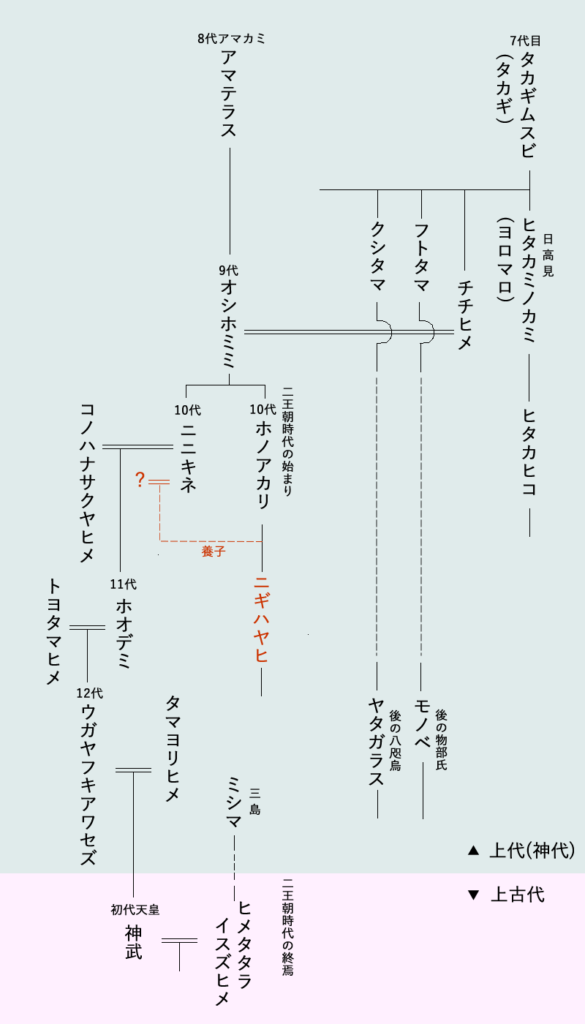

お断りしておきますが、私は間違っても神話の話をしてるのでなく、ここで掲げられている祭神は、あくまでも実在していたという前提で話を進めています。記紀では神話としてこの辺を曖昧に記述していますので、実在人の記録である秀真伝(ほつまつたえ)と秀真伝研究者である池田満氏の研究成果をベースに、この時代の家系を描き直してみました。

東北王朝(タカギムスビ系)との姻戚関係が確認できる

なお、赤字部分は私独自の解釈です。池田氏によるとニギハヤヒはホノアカリの養子であるとされていますが、日本の王宮は血縁を後生大事にしますから、どう考えても、遠い血縁の子をアマカミの世継ぎにするとは考えられないのです。おそらく、ニニキネの子がホノアカリに差し出され、ニギハヤヒとされたのでしょう。当然ながら、子を産んだ相手の女性も高貴な家系であることが求められます。

日高見(ヒタカミ)とは、一般的には現在の東北地方を指すと言われています。その東北地方から一人の姫、チチヒメが9代アマカミのオシホミミの元へ嫁ぎます。これが縁だったのか、オシホミミは現在の宮城県多賀城市に宮を構えたともいわれています。また、東北を流れる北上川の呼び名はヒタカミカワ(日高見川)から来たと言う研究もあります。

どうやら、東北地方と愛鷹の関係性はこれで一応確認が取れたようです。

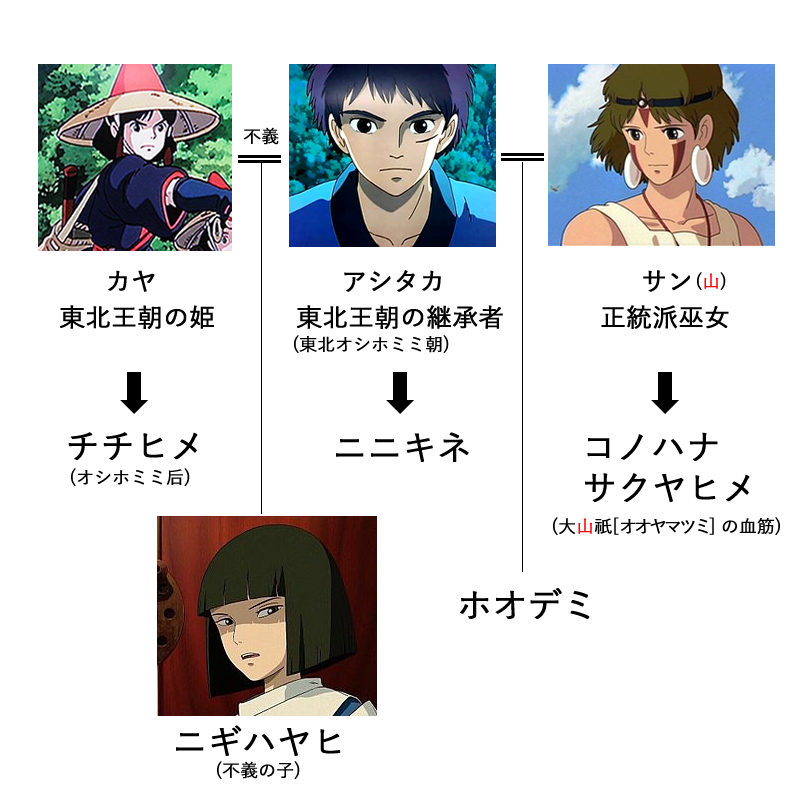

■アシタカはニニキネであった

さて、前述した三人の女性の中でも、アシタカは二人の若い女性とごく近しい関係となります。巷ではこれが二股関係と見られて、アシタカ君は女性の視聴者からは人気がないと聞きます。しかし、私は、もっと複雑な事実関係が現実のアニメモデルにあったのだろうという結論になりました。それをまとめたのが以下の分析図です。

(© 1997 Studio Ghibli・ND, © 2001 Studio Ghibli・NDDTM)

この図を見れば、なぜ2000年の「もののけ姫」に続いて2001年に「千と千尋の神隠し」が上映され、そこにわざわざ「ニギハヤヒ」なる名前のキャラが登場したのかが分かるでしょう。

ニギハヤヒは不義の子であった

ここで言う不義とは「母との姦通」であり、先ほどの系図で「?」で示した女性は実母のチチヒメを表しています。もしかしたら、それを伝えるためだけにこの二つの映画は作られたのかもしれません。タイトルの「千と千尋」は「千千=チチ」、すなわちニニキネの実母である「チチヒメ」のことを指しているのでしょう。

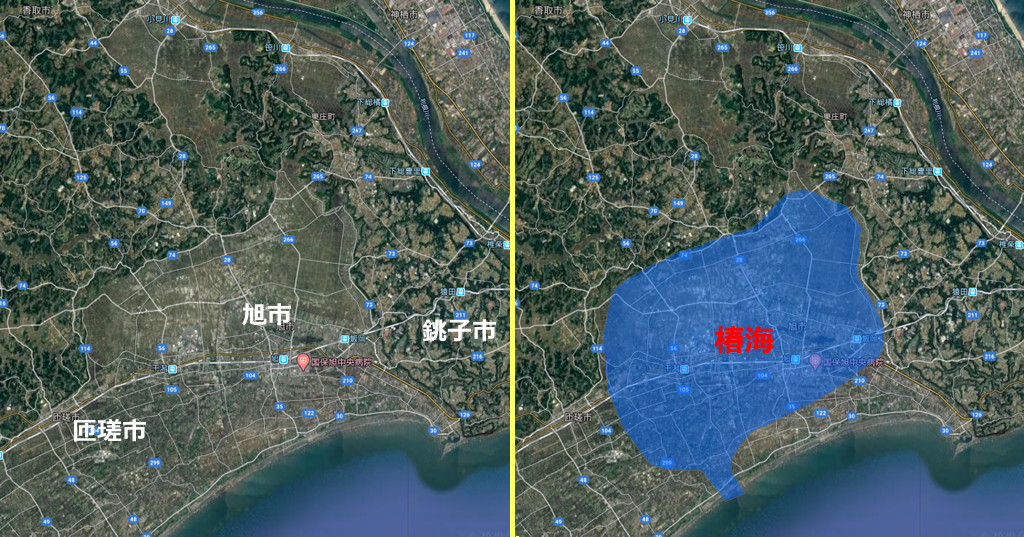

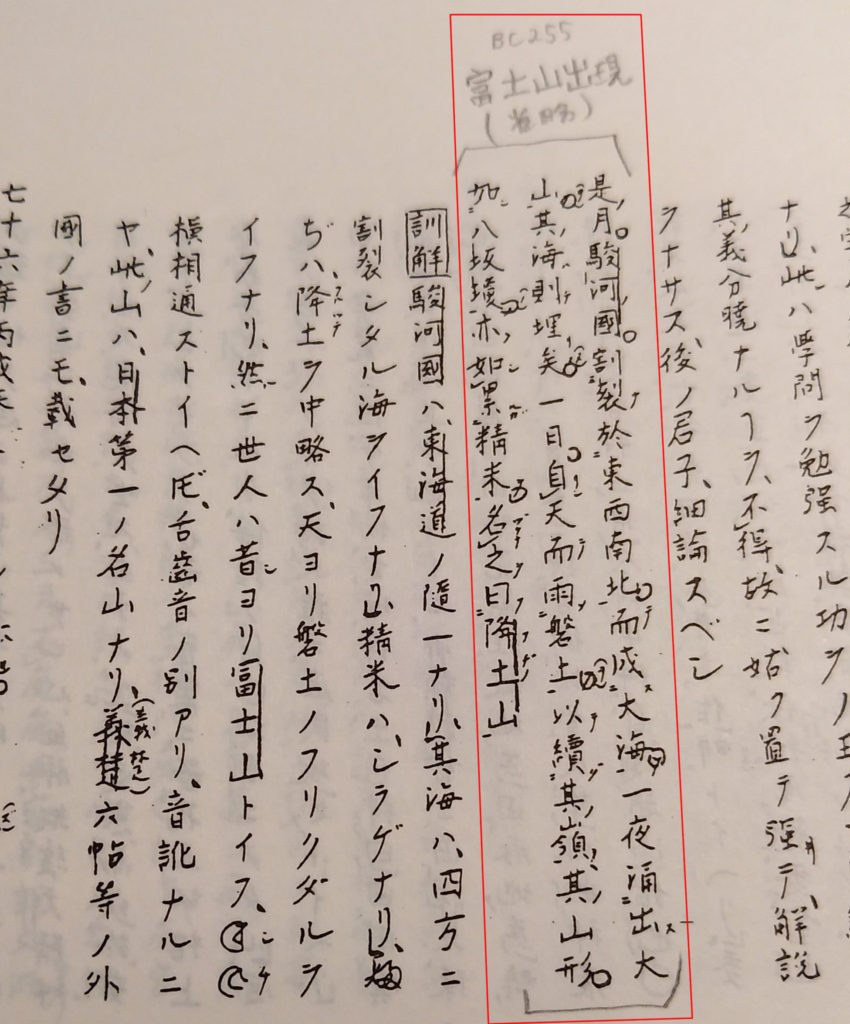

最後に、秀真伝によるとニニキネはハラミヤマの麓に宮を置いたとあります。池田氏はハラミヤマを現在の富士山と比定されていますが、私は、愛鷹山こそがハラミヤマなのではないかと推定します。なぜなら、富士山がこれらの人物の時代に今の形で存在していたかどうかは不確かだからです。

参考:富士山は突然現れた

なお、エボシ御前については、その役柄からチチヒメ、コノハナサクヤヒメに比肩し得る地位の持ち主であると考えられます。すなわち正后クラス以上の人物であり、時代が近く役名に関係があるとなるとヒメタタライスズヒメに比定するのがおそらく正解でしょう。ヒメタタライスズヒメについては「ダリフラのプリンセスプリンセス」にて既に記事化しています。読者の皆さんが「ヒミコ」と呼んでいる、伝説の女王のことです。

アシタカは物語の最後に、エボシ御前のタタラ場に身を置く決意をしますが、そのタタラ場こそが、ヒミコの時代に誕生した新天皇制の現皇室であり、ニニキネから続くニギハヤヒの皇統はその時に完全に失われたのです。いわゆる、ニギハヤヒの国譲りのことです。

一人の王で治めるぞ(日月神示)

管理人 日月土